منير الشعراني: متاهة الخطّ وسطوة المعنى

يستدعي منير الشعراني (1952) الأصول الأولى لأنواع الخطّ العربي عن طريق الهدم والبناء، من دون أن ينكر منجز معلمه بدوي الديراني وتأثيره عليه لجهة نسف القواعد الصارمة وفتح مسالك جديدة للحرف.

يستضيف الخطّاط السوري، منير الشعراني، في مشغله الدمشقي، اليوم السبت، محبي الخط العربي في معرض لأعماله الجديدة تحت عنوان "إيقاعات خطّية"، وذلك طوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ويشتمل على نحو 40 عملاً تمثّل ذروة تجربته في تطوير وتصميم الحرف بمفهوم إيقاعي يضعه في مقامٍ آخر، ضمن حزمة من المقترحات الغرافيكية، بعيداً عمّا هو مستقر وسكوني في الخط العربي الكلاسيكي.

عدا الفضاء الجمالي للكتلة، سنتوقّف ملياً أمام العبارات المختارة وما تحمله من مواقف وألغاز وأبعاد أيديولوجية لطالما ارتبطت بموقف هذا الخطّاط المتفرّد من القضايا الراهنة، وإذا بالعبارة المرسومة تتحوّل إلى بوصلة جمالية في تفعيل المعنى لجهة البصر والبصيرة فوق قماشة واحدة.

نسف القواعد الصارمة

-

منير الشعراني

يستدعي منير الشعراني (1952) الأصول الأولى لأنواع الخطّ العربي عن طريق الهدم والبناء، من دون أن ينكر منجز معلمه بدوي الديراني وتأثيره عليه لجهة نسف القواعد الصارمة وفتح مسالك جديدة للحرف، وذلك بإعلاء شأن التجريد، والنأي عن التجويد البرّاني، استناداً إلى مقولة ابن عربي "العارف صاحب تجريد".

ثلاثة أقانيم هندسية تتحكم باللوحة تتمثّل باللين والانسيابية والصرامة، تبعاً لتأويل المعنى الذي يستلّه من معجم مفتوح على الموروث العربي القديم والشعر الحديث والآيات القرآنية والنفحات الصوفية.

هكذا يؤثث الحرف بأبعاد جديدة أكثر ديناميكية مما اعتدناه في معارج الخط العربي الذي ظلّ أسير قواعد قديمة وثابتة، فهنا لا مكان لما هو مستقر ومألوف. إذ تسرف هذه المغامرة في الاختلاف ونسف ما هو متوقّع، وتفكيك العبارة بأكثر من احتمال بلمسة مبتكرة في التشجير والتوريق، أو حسب ما يشير، يوسف عبدلكي، بقوله: "يقف منير الشعراني خارج الاتجاه الحروفي في التجربة التشكيلية العربية، كما أنه يقف خارج كوكبة الخطاطين، الذين يجوّدون الحروف التقليدية ويكررونها. وقد استطاع الشعراني على مدى 40 عاماً أن ينجز قطعة خط عربية معاصرة، دقيقة، صارمة، ممتعة ومتقشفة، وهي تنتمي إليه قدر انتمائها إلى تاريخ الإبداعات الخطية السالفة وسحرها".

من المتنبي إلى محمود درويش

-

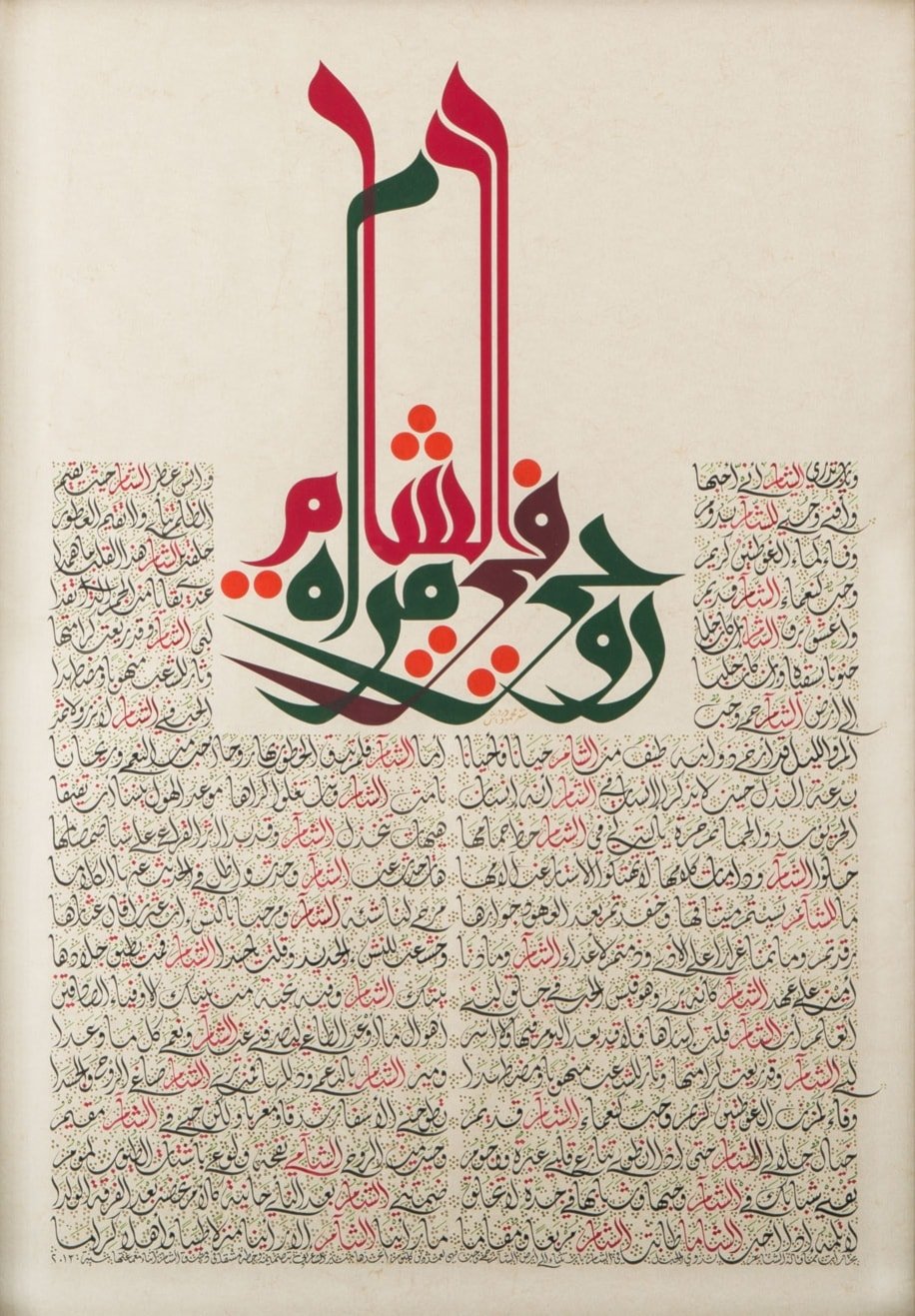

"في الشام مرآة روحي"

في هذا الفضاء المدهش، سنرتطم بعبارات تمتد من أشعار امرئ القيس إلى محمود درويش، ومن المتنبي والعباس بن الأحنف، إلى أحمد شوقي، ووليد خزندار، مروراً بالنفّري وابن عربي، وتالياً سيتأرجح المتلقي بين برزخي التشكيل والمعنى، ومحاولة تفكيك المتاهة، والعيش في بهجة الخطوط إلى حدود الشطح الصوفي. كما لو أننا نتعقّب نوتات موسيقية متتالية، تحيلنا إلى تجارب خطّية تمتد من ابن البواب، وابن مقلة، والتبريزي وصولاً إلى بدوي الديراني، ولكن بمناوشات تجريبية بلا ضفاف، وهجنة بصرية تعمل بجدّ على تحطيم الأقفاص المغلقة لقواعد الخط العربي.

في كتابهما "منير الشعراني عكس التيار"، تشير الباحثتان، هدى سميتسهوزن أبي فارس، ونجلاء سمير، إلى أن "مقاومة الشعراني لتقليدية بعض الحروفيِّين بدأت بالردّ على ذرائعهم لرفض عصرنة الخطّ العربي عبر اهتمامه بتحديث وإحياء وإعادة بناء بعض الأساليب الخطّية القديمة، المسكوت عنها وغير المستخدمة، مثل السُّنبُلي، والكوفي النيسابوري، والكوفي القيرواني، والكوفي المشرقي، والمغربي المبسوط، والكوفي الفاطمي، والكوفي المربّع. فخَطَّ أولاً كلمات مستوحاة من المخطوطات القديمة، ثم مضى أبعد من ذلك فقام بتطوير وابتكار أبجديات كاملة".

تحية إلى المعلّم بدوي الديراني

-

محمد بدوي الديراني (1894 - 1967)

في نظرة استعادية تبدو المسافة طويلة بين شغف الفتى الذي وقف ذات يومٍ مسحوراً أمام واجهة دكان الخطّاط بدوي الديراني قرب الجامع الأموي، قبل أن يجتاز عتبته ليتعلّم أسرار الخط العربي، وما وصل إليه الشعراني اليوم كواحد من أبرز الخطّاطين العرب.

يقول متذكّراً ذلك الزمن: "ظلّ الخط هاجسي وشاغلي فقررت العمل على مشروعي الخاص في مجال الخط العربي وتطويره وإعادة الاعتبار إليه نظرياً وعملياً مستخدماً ما راكمته من دراسات وخبرات فنية وثقافية وأدبية، ويرتكز مشروعي على تطوير الحرف والتكوين في الخط العربي، وبصورة أدق، تحديث هذا الخط الذي تجمّد على الأسس التقليدية والسلفية وأصيب بعطالة وجمود لجما تطوره لقرون، وطمحت إلى تخليصه من القيود التي تعيق تطوّره، فنياً وجمالياً وموضوعياً، ليستعيد مكانته بين الفنون التشكيلية كفن يتميز بخصوصيات فنية لا يستطيع أحد إنكارها ".

سينأى الشعراني باكراً عن موجة الحروفية التي اجتاحت المشغل التشكيلي العربي، معتبراً إياها استجابة لجاذبية استشراقية تدميرية معلّقة بفراغ سديمي لا يخلو من فولكلورية.

العين سراج الجسد

-

"الكلام شرك"

بإمكاننا إذاً، الاتكاء على عبارة النفّري "كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة"، التي ناوشها هذا الخطاط بمقترات مختلفة بوصفها عتبة لكل مختاراته اللاحقة مثل "العين سراج الجسد"، و"العين غنى للعين"، و"الجهل عمود الطمأنينة" و"كل حال يزول"، و"من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام"، و"ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ"، و"الكلام شرك".

تبدو استثنائية منير الشعراني، وفقاً لما يقوله أسعد عرابي، "في توقّد وعيه المعاصر وتجذّر معرفته الخطية وخبرته الحدسية وأصالته المغلّفة بلبوس حداثي، وقدرته على اختزال الحرف والعبارة وتوليد نوتات بصرية جديدة تعيد بناء العبارة موسيقياً من ناحيتين: التوقيع والتلحين، لذا نجده يلجأ أحياناً إلى العلاقات اللونية الرهيفة".

لعل اشتغالات الشعراني تكمن في "التمرّد على الفصل الجائر بين الخط العربي والتشكيل". هذه الفكرة التي تلحُّ عليه كلما ضغط بالقصبة على بياض الورق، فهو لا يكتفي بتصميم الحرف إنما يعتني بخلفية اللوحة والألوان التي تسبغ روحاً توّاقة للتحليق عالياً، كما في عمله على "ملحمة جلجامش" مفتتحاً اللوحة بعبارة "التيه يبدأ منك"، الواردة على لسان جلجامش والتي تنطوي على حمولة فلسفية ومعرفية، سرعان ما تنفتح على بعد حكائي يضيء رحلة جلجامش وأنكيدو في البحث عن عشبة الخلود.

خطياً، ستتوسط العبارة سطح اللوحة، ويقع ثقل الكتلة على حرف الكاف وحده. هذا الحرف الذي يأخذ شكل الهرم بتوريق بسيط في نهايته. أما النص نفسه، فيبدأ دائرياً تبعاً لطواف جلجامش وأنكيدو، قبل أن يستقر على شكل مستطيل بالأسود والأحمر، وتؤلف الكتلتان ملامح شخص يواجه مصيراً مجهولاً.

وفي عملٍ آخر، يعالج عبارة محمود درويش "في الشام مرآة روحي" بأكثر من مقترح هندسي. وسيكون لحرف الألف مداه، كما لو أنه غصن يمدّ عنقه عالياً خارج الكتلة. في اشتغاله على بيت امرئ القيس "ألا أيها الليل الطويل ألا انْجلِ"، يلجأ الشعراني إلى تأثيث هذا الشطر من البيت بأقواس متداخلة ومغلقة، على خلفية سوداء.

هكذا، تبدو العبارة كما لو أنّها متاهة، لولا استخدام النقاط التي تشع بالأحمر وسط العتمة المطلقة. لكنّه في مقترح آخر للعبارة عينها، يجد حلولاً بصرية أخرى باستخدام انسيابية حرفي الألف واللام واستطالاتهما، فتنشأ كتلة في الفراغ تحيل إلى استغاثة وربما صرخة في العراء.

إحياء الخطوط القديمة

-

"ألا أيها الليل الطويل ألا انجل"

يورد منير الشعراني في كتابه الجديد "رؤية فنية معاصرة للخط العربي" جوانب من سيرته كخطّاط بقوله: "في تجربتي مكانة خاصة لخطين أستطيع القول من دون مبالغة أو ادعاء، إنني نقلتهما من الموات إلى الحياة، بعد أن خضع كل منهما إلى غيبوبة طويلة كادت تقضي عليهما، أولهما "النيسابوري"، وهو خط قديم ينتمي إلى خطوط القلم الكوفية، والثاني "السنبلي"، وهو من الخطوط المرنة، صُمم في العصر العثماني المتأخر، لكنه لم ير النور".

نخرج من معرض منير الشعراني، ونحن نتأبط قولاً مأثوراً أو بيتاً شعرياً، أو حكمة صوفية، تحمي أرواحنا من وحشة الطريق.