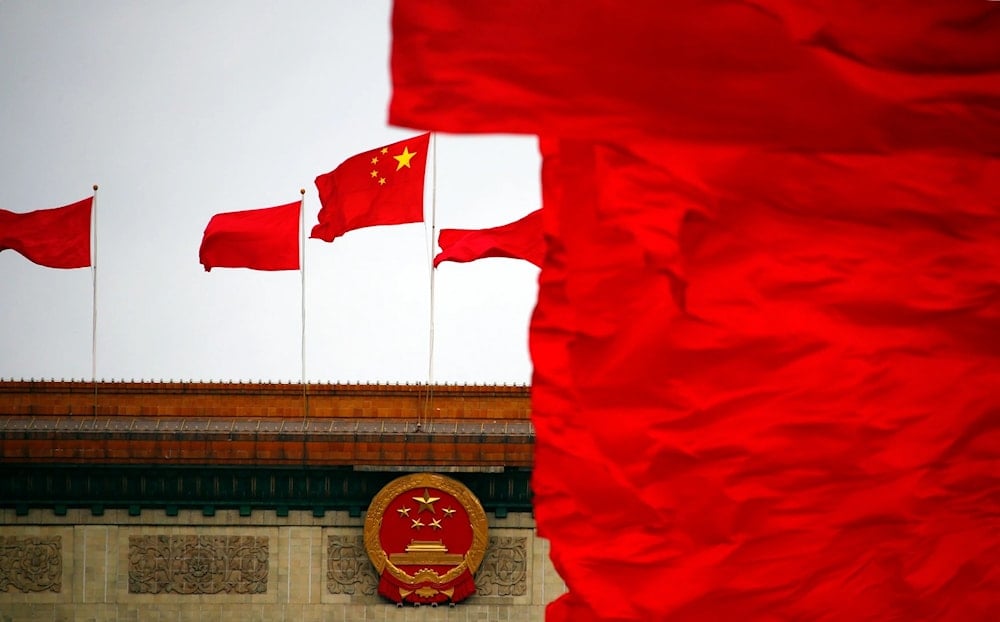

"نيويورك تايمز": أميركا وحدها لا تستطيع منافسة الصين

إنّ الحجم مهم في منافسات القوى العظمى، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تقاتل الصين بمفردها.

-

"نيويورك تايمز": أميركا وحدها لا تستطيع منافسة الصين

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وكيف أنّ ميزان القوة العالمي بات يتغيّر بشكل يجعل واشنطن بحاجة إلى تحالفات واسعة النطاق لمواجهة الصعود الصيني، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والعسكر.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

للمرة الأولى في تاريخها الحديث، تواجه الولايات المتحدة الصين كمنافس يتمتّع بنطاق أكبر في أكثر أبعاد القوة الحاسمة، حيث قد لا تكون القدرة الوطنية الأميركية وحدها كافية للصعود إلى مستوى التحدّيات.

في العصر الحالي سيكون المقياس الحقيقي للتفوّق الأميركي هو ما إذا كانت واشنطن قادرة على بناء مقياس لتحالفاتها، يدعم قدرتها على التنافس عالمياً بالتآزر مع البلدان الأخرى عبر المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. لكن، الرئيس ترامب يبدو أنّه يسير في الاتجاه المعاكس. فقد أدت دبلوماسيته الأحادية، التي تركّز على الرسوم الجمركية، إلى نفور الحلفاء، وأتاحت لبكين فرصاً لبناء تحالفاتها الخاصة.

وما فرضه ترامب مؤخّراً من رسوم جمركية مرتفعة على الهند ليس إلّا مثالاً واحداً. فقد أمضت الولايات المتحدة 3 عقود في التودّد إلى الهند كقوة موازنة جيوسياسية للصين. ولكن بعد تطبيق الرسوم الجمركية على الهند، زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي الصين في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حيث اتفق هو والرئيس شي جين بينغ على تجاوز تاريخ العلاقات المتوترة مؤخراً، والعمل كشريكين لا كمتنافسين.

ترامب يلعب بالنار

طوال القرن الماضي تفوّقت أميركا على ألمانيا واليابان والاتحاد السوفياتي في الإنتاج والابتكار. لكنّ الصين كانت مختلفة في أهم معايير المنافسة الاستراتيجية، وتجاوزت الولايات المتحدة بالفعل.

ورغم تباطؤ اقتصادها، إلا أنه لا يزال أكبر بنحو 30% من اقتصاد أميركا عند احتساب القوة الشرائية. فالصين تمتلك ضعف القدرة التصنيعية للولايات المتحدة، حيث تنتج سيارات وسفناً وفولاذاً وألواحاً شمسية أكثر بكثير منها، وتنتج الصين أيضاً أكثر من 70% من بطّاريات العالم ومركباته الكهربائية ومعادنه الأساسية. وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، تنتج الصين براءات اختراع نشطة ومنشورات بحثية منتشرة ومعروفة أكثر من الولايات المتحدة. وعسكريّاً، تمتلك الصين أكبر أسطول بحري في العالم، وتقدّر قدرتها على بناء السفن بأكثر من 230 ضعفاً من قدرة أميركا، وهي ترسّخ مكانتها بسرعة كقائدة في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت والطائرات المسيّرة والاتصالات الكمومية.

تواجه الصين مشكلاتها، مثل تناقص تعداد سكانها والشيخوخة، وفائض الطاقة الصناعية، وضعف المالية العامة، وارتفاع الديون. لكنّ أيّ استراتيجية أميركية جادة تجاه الصين يجب أن تأخذ في الاعتبار حسابات "الحرب الباردة"، لأنّ الكم يفرض جودة وتميّزاً خاصاً، ولطالما كان صعود القوى العظمى وسقوطها مرتبطاً بالحجم والموارد والقدرات التي تجعل الأمّة ضخمة.

وبمجرّد أن تصل الدول إلى مستويات متشابهة من الإنتاجية الاقتصادية، خاصة التي تتمتع بكتلة سكانية كبيرة فإنّ مساحتها القارية لا شك في أنّها ستتقدّم في النهاية. وكانت بريطانيا قد تلاشت ميزتها الرائدة في الثورة الصناعية عندما لحقت بها دول أكبر منها مثل الولايات المتحدة وروسيا. وفي القرن الماضي أذهلت أميركا أعداءها حين وصفها هتلر بأنّها "دولة عملاقة ذات قدرات إنتاجية لا تصدّق". كذلك، اعترف في حينه الأدميرال الياباني إيسوروكو ياماموتو، مهندس الهجوم على بيرل هاربر، بأنّه لم يعد بإمكانه التحرّك بحرية في المحيط الهادئ كما كان قبل طغيان الصناعة الأميركية على اليابان.

اليوم، يسيطر هذا الشعور بضخامة الحجم على الصين. بينما أفضل أمل لأميركا لمواكبة ذلك وتعظيم قوتها سيكون من خلال التحالفات. وهذا يعني عدم التعامل مع حلفائها كأتباع تحت حمايتها، بل كشركاء في بناء القوة معاً من خلال تجميع الأسواق، والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والصناعية. كما أنّ الاستثمارات في التجديد الأميركي ضرورية، لكنّها غير كافية بحد ذاتها.

الولايات المتحدة بمفردها ستكون أصغر حجماً مقارنة بالصين وفقاً للعديد من المقاييس المهمة. لكن مع اقتصادات مثل أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند وكندا والمكسيك وتايوان وغيرها، لن تكون هناك منافسة. سيتجاوز هذا التحالف ضعف الناتج المحلي الإجمالي للصين بعد تعديله وفقاً للقوة الشرائية، وأكثر من ضعف إنفاقها العسكري، وسيمثّل نصف التصنيع العالمي مقابل ثلثه للصين. سيمتلك هذا التحالف كفاءات أكبر، وسينتج المزيد من براءات الاختراع والأبحاث الأكثر موثوقية، وسيتمتع بقدر من القوة السوقية التي قد تردع الإكراه الصيني، ويرجّح أن يفوز هذا التحالف إن قام في المستقبل بفضل حجمه.

فالهدف ليس احتواء الصين لأنّ من المستحيل تحقيقه، والمطلوب التوازن معها. ومن خلال الشراكات فقط يمكن للولايات المتحدة حماية قواعدها الصناعية المشتركة، والتفوّق التكنولوجي، والقدرة على ردع الصين.

لقد فضّلت إدارة بايدن الإقناع في كسب تأييد الدول الأخرى، وساهمت في إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا مع أوروبا، ورفعت مستوى ما يسمّى بالتجمّع الرباعي الذي يضمّ الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا لموازنة نفوذ الصين المتنامي، وتوصّلت إلى صفقة غوّاصات نووية مع أستراليا وبريطانيا، وأبرمت اتفاقيات جديدة لضوابط التصدير والتجارة.

لكنّ الرئيس ترامب يعارض تماماً هذا النهج. وفي ولايته الأولى، سعى إلى مبادرات مثل "اتفاقيات أبراهام" في الشرق الأوسط، ووقّع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكان هو من أعاد إحياء التحالف الرباعي الذي كان خاملاً في البداية. لكنه غالباً ما كان أكثر ارتياحاً للإكراه الثنائي، الذي كان ينفّر الحلفاء.

كما أنّ تكتيكات ترامب القاسية تستهدف الاقتصادات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تقرّبها منها. حتّى اتفاقياته التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا تركّز بشكل ضيّق على خفض العجز التجاري الثنائي، وزيادة عائدات الرسوم الجمركية، وضمان تعهّدات استثمارية مبهمة، بدلاً من موازنة الصين. وقد شبّه حلفاء الولايات المتحدة نهجه علناً بـ"مالك الأرض الذي يسعى وراء الإيجار". وقد تراجعت شعبية أميركا عالمياً بشكل حادّ، حتّى إنّها تراجعت عن شعبية الصين في العديد من الدول.

إنّ أيّ مسار ترامبي لتحقيق تحالف واسع النطاق، إن وجد، من المرجّح أن يعتمد على مزيد من الإكراه. وقد يفضي ذلك إلى تنازلات قصيرة الأجل من الشركاء اليائسين، لكنّه سيضعف الثقة على المدى الطويل. والرئيس ترامب محقّ في سعيه لمزيد من الدعم من حلفائه، لكنّه يبدّد نفوذ أميركا الثمين على أهداف خاطئة. فبدلاً من الاكتفاء بتعهّدات غامضة من شركاء التجارة، ينبغي عليه دفعهم نحو استثمارات كبيرة ومحدّدة طويلة الأجل في قطاعات تحفّز إعادة التصنيع الأميركي، بدلاً من التركيز على خلافات تافهة، كمحاولة بيع المزيد من حبوب الأرز الأميركي إلى اليابان.

كما ينبغي الضغط على ترامب للالتزام ببناء سلّم تعريفات جمركية منظّمة ومتعدّد الأطراف تحمي القواعد الصناعية للدول التي تقف وراءه من التأكّل بفعل الحيوية التجارية الصينية.

ستكون الوجهة واضحة إذا أوفت اليابان وكوريا الجنوبية بتعهّداتهما بالمساعدة على بناء السفن الأميركية، وبنت تايوان المزيد من مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، التي عليها أيضاً إتاحة شراء بعض أفضل تقنياتها العسكرية لحلفائها، ضمن شروط تجارية أفضل من تلك التي يقدّمها كلّ منهم للصين، وسيكون ذلك متوافقاً مع تفضيلات الرئيس ترامب، ويشكّل نموذجاً يحتذى به في الصفقات المستقبلية.

كما يمكن أن تحظى هذه التدفّقات الثنائية للقدرات بدعم وتأييد من الحزبين الأميركيين، ومن الشركاء الدوليين، فهو مسار نحو بناء تحالف واسع النطاق قد ينجح. وما لن يجدي نفعاً هو معاقبة أصدقائنا مع التودّد إلى بكين. فإنّ عرض إعفاءات جمركية على الصين أو إمكانية الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية مقابل وعود غامضة بشراء السلع الأميركية من شأنه أن يقدّم فوائد عابرة، ولكنّه يلحق ضرراً دائماً بمكانة أميركا، وقد ينفّر هذا شركاء محتملين، ويدفعهم إلى احتضان الصين، كما يبدو أنّ الهند تفعل.

الميزة الأبرز لأميركا في المشهد العالمي للقوة تكمن في تحالفاتها مع شركائها، الذين يخشى معظمهم التخلّي عنهم، وهم مستعدون لاستيعاب الرئيس ترامب بطرق لم يتوقّعها الكثيرون. فتحت الضغط الأميركي مثلاً، عرضت كوريا الجنوبية استثمارات كبيرة في بناء السفن، وأعلنت فيتنام أنّها ستسقط جميع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وأوروبا ستزيد إنفاقها العسكري.

فهذه الدول مستعدّة لبذل جهود أكبر مما قد تفعله دول يسعى ترامب وراءها، مثل روسيا والصين. مع ذلك لم يفت الأوان بعد لواشنطن لبناء تحالف واسع النطاق، حتّى في ظل أسلوب ترامب القسري. ولكن ما لم يُعِد الرئيس توجيه نفوذه نحو هدف موازنة القدرة الساحقة للصين، فسيترك أميركا أصغر حجماً وأكثر عزلة، حيث لن تكون الخسارة في القرن المقبل من نصيب الصين.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.