حوار مع عبد الحليم فضل الله: للإبحار مجدّداً في الأسئلة الكبرى

يُصرّ الكاتب على إظهار خطورة فشل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في تأطير العلوم بشكل عامّ والعلوم الطّبيعيّة بشكل خاصّ.

-

حوار مع عبد الحليم فضل الله: للإبحار مجدّداً في الأسئلة الكبرى

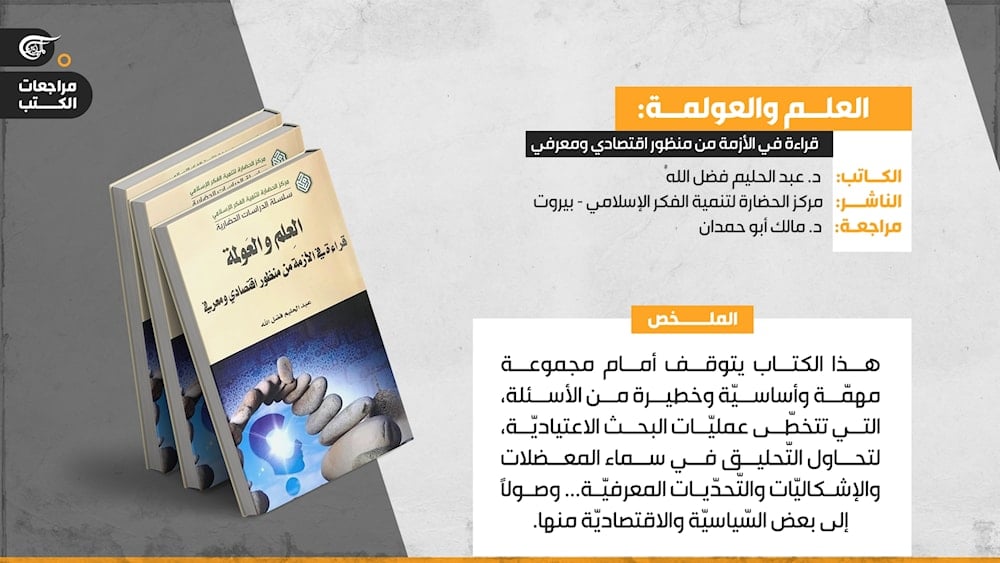

يستحقّ كتاب "العِلم والعَولمة: قراءة في الأزمة من منظور اقتصاديّ ومعرفيّ"، الصّادر عن "مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ"، للباحث في العلوم الاجتماعيّة والإسلاميّة، والمفكّر والعالم الاقتصاديّ اللّبنانيّ المعروف، الدّكتور عبد الحليم فضل الله... يستحقّ هذا الكتاب ألّا تتوقّفَ محاولةُ نقدِنا له عند مراجعةٍ من النّوع الوَصفيّ. علينا الإقرار واقعاً، وبكلّ أمانة فكريّة وعلميّة، بأنّنا نقف مع هذا الكتاب أمام مجموعة مهمّة وأساسيّة وخطيرة من الأسئلة، التي تتخطّى عمليّات البحث الاعتياديّة في ذاتها والأطر المفاهيميّة الاعتياديّة، لتحاول التّحليق في سماء – أو سماوات – المعضلات والإشكاليّات والتّحدّيات المعرفيّة والأخلاقيّة والمنهجيّة... وصولاً إلى بعض السّياسيّة والاقتصاديّة منها.

الكتاب ذو الصّفحات الـ 346، وذو اللّغة العلميّة لكن السّلسة، وذو الفصول الخمسة، بالإضافة إلى مقدّمة وخاتمة ذواتَي هندسة أكاديميّة: أساسيٌّ، إن صحّ التّعبير؛ وهو كذلك من زاوية المواضيع والأسئلة والمقترحات، ولكن أيضاً، من زاوية التّوقيت الذي تمّ إصداره فيه واقعاً.

لماذا؟

فمن جهة، إنّ محتوى هذا العمل ونوعيّته، وطريقة اعتماده على أحدث المراجع والنّتائج البحثيّة العالميّة في مجالات متعدّدة، تدلّ على ديناميّة فكريّة وعلميّة لا يُستهان بها أبداً في هذا البلد، وخصوصاً في ما يعني البيئة أو البيئات المؤيّدة للمقاوَمة فيه... رغم كلّ التّحدّيات العامّة والخاصّة المعروفة.

ومن جهة ثانية، فإنّ هذا العمل، بلا شكّ وبكلّ واقعيّة وتواضع إن جاز التّعبير، هو ذو فائدة فكريّة وعلميّة – وربّما سياسيّة إلى حدّ كبير - عابرة للحدود، خصوصاً أنّ العالم بأسره بات اليوم معنيّاً بشكل متزايد بقضايا راهنة من قبيل: التّحدّيات التي تأتينا بها الموجات أو القفزات التّكنولوجيّة المتجدّدة، والمخاطر التي تحملها... وربّما – بشكل واعٍ أو لا واعٍ – تتساءل البشريّة مجدّداً، أكثر فأكثر، حول "المعنى" من وراء هذا "التّقدّم" التّكنولوجيّ كلّه في نهاية الأمر... هذا التّقدّم الذي يبدو وكأنّه لا حدود زمنيّة – ولا كمّيّة – له. كما سنناقش لاحقاً مع مارتن هايدغر وغابرييل مارسيل بشكل خاصّ: هل المطلوب هو التّقدّم التّقنيّ... لمجرّد التّقدّم التّقنيّ أو لمجرّد حلّ المشكلات التّقنيّة؟

هل الأهمّ في مفهوم "التّقدّم"... هو هذا التّقدّم التّقنيّ، كما هو الواقع اليوم في عالمنا التّقنيّ النّزعة والهيمنة إذاً؟ هل الأهمّ بالنّسبة إلى عقلنا الإنسانيّ، هو أن نحلّ "المشكلات"، لا سيّما منها التّقنيّة وما يُشبهها؟

وقد لفتني حقيقةً تطرّق الدّكتور فضل الله، من هذه المسافة القريبة جدّاً إن صحّ التّعبير، إلى تحدّيات القفزات التّكنولوجيّة... لا سيّما على المستويين الأمنيّ والعسكريّ. لقد لفتني تطرّقه إلى هذه التّحدّيات قبل عامٍ تقريباً من حرب 7 أكتوبر أو "الطّوفان"، وقبل عامَين تقريباً من عدوان أيلول 2024 على لبنان ومن استشهاد سماحة السّيّد حسن نصر الله، وعدد لا يُستهان به من قادة المقاومة اللّبنانيّة.

وعلينا، في اعتقادي، التّوقّف ولو قليلاً عند هذه الملاحظة التي تدلّ على ديناميّةٍ فكريّة يجب عدم الاستهانة بها ضمن هذه البيئة كما أشرنا، ولكن أيضاً... على احتمالٍ مُعيّن لوجود فجوةٍ بنيويّةٍ و/أو زمنيّةٍ ما في عقلنا (أقلّه خلال المرحلة السّابقة)... بين الجهد البحثيّ والفكريّ لأكاديميّينا ومفكّرينا وبناة مفاهيمنا من جهة، وبين طرق التّفكير العمليّة والإجرائيّة المعتمدة من قبل أصحاب القرار العسكريّ والأمنيّ بشكل خاصّ. أضع هذه الملاحظة المقتضبة - والقابلة للنّقد وللنّقض طبعاً - لكن المهمّة في نظري، بين أيدي تأمّلنا جميعاً. وهي ملاحظة يتسبّب لك بها هذا الكتاب نفسه صراحةً... من خلال مواضيعه، وفي توقيته، ومن زاوية مقترحاته.

ولكي نبقى ضمن إطار المناقشة العلميّة لهذا العمل القيّم، ولأنّ عقل وذهن – وربّما قلب – أيّ باحث يُحتّم عليه الدّخول إلى أيّ موضوع من خلال زوايا أساسيّة في نظره... فلنتوقّف عند النّقاط الأساسيّة الآتية التي تبيّن في اعتقادي أهمّيّة أخذ هذا الكتاب على محمل الجدّ البحثيّ والعلميّ والفكريّ.

النّقطة الأولى: يتوقّف هذا العمل بشكل مطوّل ومعمّق عند سؤال خفيّ وجليّ معاً ضمن صفحاته: "ما الذي ينبغي للإنسانيّة أن تحاول معرفتَه؟". أو: "ما الذي يتوجّب على الإنسانيّة أن تحاول معرفتَه أوّلاً، أي بالتّراتب؟". أو، بلغة هي أقرب إلى لغة العلوم الاجتماعيّة عموماً: كيف ينبغي للبشريّة أن تُوجّه وتُرشّد اختيار مواضيع البحث، إن كان في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة أو في العلوم الطّبيعيّة كما يُقال عادةً. يُمكن اختصار هذه النّقطة من خلال عنوان كالآتي: "في سياسة – وفي اقتصاد واجتماع – اختيار وتوجيه مواضيع البحث العلميّ". سنرى في الأجزاء التّالية أنّني أقترح على الدّكتور فضل الله عنواناً آخر، ليس مضمون كتابِهِ ببعيدٍ عنه كلّيّاً، ألا وهو: "في الفلسفة العامّة لاختيار – أو بناء - مواضيع البحث العلميّ".

إنّ مشكلات "العلم والعولمة" من هذه الزّاوية عميقةٌ جدّاً ومتشعّبة، كما يحلّل ويشرح هذا الكتاب[1]:

- فهناك إشكاليّة ومشكلة تراجع دور المؤسّسات الاعتياديّة، من جامعات ومراكز أبحاث بشكل خاصّ، أمام اللّعب المتعلّقة عموماً بأولويّة السّوق وبأولويّة التّقدّم التّقنيّ (ذي الأبعاد العسكريّة في أحيانٍ كثيرة)... وبالسّياسات الإمبرياليّة وما إلى ذلك؛

- وهناك، في الاتّجاه العامّ نفسه، إشكاليّة متعلّقة بسياسات تمويل الأبحاث طبعاً؛

-وهناك إشكاليّة التّدخّل السّياسيّ... وأعمق منه: التّدخّل الأيديولوجيّ لمصلحة المفاهيم اللّيبراليّة والرّأسماليّة عموماً (والاستعماريّة أيضاً، بحسب ما يشير التّوجّه العامّ للكتاب)... وصولاً إلى يُمكن اختصاره بالنّظريّات المادّيّة الفردانيّة بشكل عامّ.

يتوقّف الباحث كثيراً، في واقع الأمر، أمام ثنائيّة "الأولويّة التّكنولوجيّة" و"أولويّة السّوق" إن صحّت التّعابير، وسنحاول العودة بتعمّق أكثر إلى هذَين المفهومَين في ما سيأتي، مع الإشارة المقتضبة هنا إلى أنّ المشكلة الفلسفيّة العميقة قد تكون كامنةً أكثر في المفهوم الأوّل... إذ قد يكون الثّاني – في أحيانٍ كثيرة - مجرّد تابعٍ عمليّ-تقنيّ معيّنٍ أو نتيجةٍ مفاهيميّة معيّنةٍ لتصوّراتنا المادّيّة - وحول الوجود - بشكل عامّ.

النّقطة الثّانية: يتوقّف هذا العمل بشكل مطوّل ومعمّق أيضاً عند سؤال المنهجيّة[2]، أو "كيف يُمكن أن نعرف؟"؛ أو "كيف ينبغي لنا أن نعرف؟". وسنرى في أجزاء مقبلة إن شاء الله، أنّ المخرج الجذريّ المرجوّ في هذا الإطار يكمن على الأرجح في سؤال أعمق ألا وهو: "ماذا يُمكن لعقلنا أن يَعرف أصلاً"؟

هنا أيضاً، يحلّل هذا الكتاب ويناقش إشكاليّات ومقترحات من قبيل:

-العمل على عودة "الموضوعيّة" وترسيخها في العلوم إن صحّ التّعبير، لا سيّما منها العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وهذا بابٌ لنا عودة إليه طبعاً، مع التّنبيه إلى أنّ الموضوعيّة تقتضي أيضاً ألّا نقوم بأحكام قيميّة خلال النّقاش العلميّ، وهذا ما يتنبّه إليه الكتاب عموماً بطبيعة الحال... مع بعض الاستثناءات المتعلّقة بالموقف الأيديولوجيّ الواضح غير المحايد تجاه مفاهيم اللّيبراليّة والنّيو-ليبراليّة بشكل عامّ، وتجاه اقتصاد السّوق (وهذا ما سنحاول العودة إليه طبعاً، مع تفهّمنا لمنطلقات ولمقاصد الكاتب طبعاً)؛

-العمل، طبعاً، على إعادة البُعد الأخلاقيّ بشكل عامّ، ليلعب دوراً على مستوى اختيار مواضيع البحث، لكن أيضاً على مستوى...

-إعادة الدّور المرجوّ للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، لا سيّما في تأطير وتوجيه العلوم بشكل عامّ والعلوم الطّبيعيّة بشكل خاصّ (راجع ما سبق حول الموضوعيّة والحياد العلميّ، مع الإشارة إلى أنّ الباحث يُصرّ على إدخال مفهوم الحاجة إلى تحسين أو تحصين "العدالة الاجتماعيّة" في مواضع عدّة من النّقاش، ما يُعيدنا إلى الملاحظة عينها واقعاً وضرورة العودة إلى نقاش مفهومَي "الموضوعيّة" و"الحياد" بشكل أكثر تعمّقاً من جهتنا)؛

-ضرورة تحليل ظاهرة تغليب الأبحاث التّطبيقيّة على الأبحاث النّظريّة ومناقشتها، والأبحاث التّجريبيّة البحتة على الأبحاث الأساس (أو النّظريّة أيضاً)، والأبحاث الكمّيّة على الأبحاث الكيفيّة أو النّوعيّة (لا سيّما في الاقتصاد). وسنعود أيضاً إلى هذه النّقاط، إذ سنرى أنّ قلب الإشكاليّة يكمن في الأسئلة الوجوديّة والرّوحيّة والمعرفيّة الكُبرى، وهي التي سندخل من خلالها واقعاً إلى الأجزاء الآتية:

"من الذي يَعرف ما في داخلنا واقعاً"؟؛ "لماذا ينبغي له أن يَعرف أصلاً"؟؛ "ما طبيعة معطى وموضوع البحث، لا سيّما من الزّاوية الأنطولوجيّة؟"؛ "ماذا يُمكن لذهني، أصلاً، أن يعرف"؟ (باب نظريّة المعرفة والأبستمولوجيا)؛ وصولاً بالطّبع إلى أسئلة الباحث المذكورة، لا سيّما "ماذا ينبغي لي أن أعرف؟" و"كيف يمكنني أو ينبغي لي أن أعرف؟".

كما سبق وذكرنا، يُصرّ الكاتب على إظهار خطورة فشل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في تأطير العلوم بشكل عامّ والعلوم الطّبيعيّة بشكل خاصّ. وهذا ما يقرّبه واقعاً من مسألة الأخلاق كما سبق أن رأينا أيضاً، لكن كذلك من مسألة أهميّة بناء مفاهيم ونظريّات جديدة... بما في ذلك ضمن العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بشكل عامّ، وضمن العلوم الدّينيّة والإسلاميّة بشكل خاصّ.

النّقطة الثّالثة: وهي التي تضعنا واقعاً وفعلاً على تماسٍ مباشر مع أبحاث الكاتب ومع جهوده الفكريّة بشكل عامّ، إذ تتعلّق بالتّفاعل ما بين العلوم الدّينيّة وبين العلوم الإنسانيّة (والاجتماعيّة) من جهة؛ وتتناول مسألة خطيرة جدّاً ألا وهي تجديد المنهجيّة في العالَمين المذكورَين لا سيّما: ضمن عالم العلوم الإسلاميّة[3]. وكما نُشير ونُفصّل في كتابات وأبحاث ومنشورات متعدّدة، فإنّ مفتاح الحلّ أو المخرج في العالمَين برأينا، لا سيّما ضمن عالم الأبحاث الإسلاميّة الموضوع والمعطيات (وما يشبهها): يكمن في التّعمّق في سؤال "ماذا يُمكن لذهننا الإنسانيّ أن يؤوّل، وضمن أيّ حدود؟"، أي عمليّاً، إنّه يكمن في العودة إلى التّفكّر في نظريّة المعرفة المنطلقة من سؤالها المركزيّ "ماذا يُمكن لعقلنا/ لذهننا أن يعرف؟" (نحيل إلى ما سبق).

وسنحاول، إن وفّقنا الله في ذلك، تخصيص جزءٍ حول مقاربتنا للقضيّة في ضوء مراجعة كتاب الدّكتور فضل الله. ولكن، لنتوقّف قليلاً عند اختصار هذا الأخير لما يحلّله ويناقشه كتابه في هذا المجال (ص. 317): "ولم يفت الكتابَ في مقابل ذلك أن يتطرّق إلى الدّين الذي تمكّن من الصّمود تاريخيّاً ومعرفيّاً؛ إذ استكشف ضمن معالجات مسهبة ونماذج مفصّلة التّقاطعات المنهجيّة الممكنة بينه وبين العلوم الإنسانيّة الأخرى التي زُعم أنّها على نقيض منه."

ما يهمّ الباحث بشكل أساسيّ يتمحور حول: (١) الدّور الفعّال والإيجابيّ الذي يُمكن أن تؤديه العلوم الدّينيّة والإسلاميّة (والدّين بشكل عامّ) في ما يعني الإشكاليّات السّابقة الذّكر؛ (٢) إمكانيّة بل الحاجة إلى – وربّما ضرورة – التّفاعل بين جميع هذه العلوم أو العوالم المذكورة آنفاً، لا سيّما على المستوى المنهجيّ (مع عرض نماذج ناجحة لتفاعل كهذا، منها طبعاً نموذج النّهضة الفكريّة والمفاهيميّة الإسلاميّة التّجديديّة التي قادها علماء وباحثون وفلاسفة إسلاميّون معاصرون، من أمثال السّيّد محمّد باقر الصّدر والسّيّد الإمام الخمينيّ وغيرهما)؛ (٣) الحاجة إلى العمل على تجديد منهجيّة البحث الدّينيّ والإسلاميّ المُعطى والمَوضوع، بما يخدم ضمنيّاً جهد بناء "مفاهيم" و"نظريّات" جديدة... تطمح إلى مؤازرة ومساعدة عمل الفقيه والمجتهد، لا استبداله (كما ظنّ ربّما بعض علماء الحوزات العلميّة في ما يعني تجربة السّيّد الشّهيد الصّدر تحديداً، أي تجربته مع محاولة بناء "مفاهيم ونظريّات إسلاميّة معاصرة"، فقاد ذلك إلى تجميد تجربة هذا الأخير عمليّاً... كما يُردّد الدّكتور فضل الله أيضاً في مناسبات متعدّدة، وهو في اعتقادي مُصيبٌ إلى حدّ كبير في توصيف الإشكاليّة أو المشكلة هذه).

الكتاب إذاً، وبكلّ صراحة، على تماسٍ واضحٍ مع ما نكتبه وننشر حوله منذ مدّة غير قصيرة. وهو بشكل أعمّ، ونقول ذلك بكلّ أمانة كما أشرنا: على تماسٍ أكيدٍ مع الإشكاليّات الرّاهنة الأهمّ في ما يعني العلوم الحديثة ومناهجها. إنّنا أمام دراسةٍ تتضمّن توصيفاً دقيقاً إلى حدّ كبير لواقع البحث العلميّ المعاصر؛ ونقداً له؛ قبل الدّعوة الجريئة واللّافتة إلى "ثورة" جديدة ما حول العالم...

... وهي ثورة معرفيّة وعلميّة وبحثيّة سنحاول مناقشتها مع الكاتب، بما استطعنا، لا سيّما من زاويَتَي (١) التّأمّل والتفكّر المتجدّدَين في طبيعة الوجود والموجود والوعي كظاهرة (باب الأنطولوجيا إن شئت)، و(٢) التّفكّر المتجدّد طبعاً في نظريّة المعرفة (باب الأبستمولوجيا إن شئت أيضاً).

[1] راجع عموماً الفصول الثّلاثة الأولى (ص.ص. ٢١-١٥٣)، لا سيّما الأوّل والثّاني.

[2] راجع الفصل الثّالث من الكتاب بشكل خاصّ (ص. ٨٣)، لكن أيضاً الفصل الرّابع (ص. ١٥٥).

[3] راجع الفصل الرّابع خصوصاً (ص. ١٥٥).