اثنا عشر فيلسوفاً في مواجهة مع الفنّ

العمل الفنّي لا يتواصل بل يقاوم كلّ ما يقلّل من الحياة، وكلّ ما يحطّ من شأنها ولهذا لا يوجد فنّ لا يُعدّ تحريراً لقوة الحياة".

-

اثنا عشر فيلسوفاً في مواجهة مع الفنّ

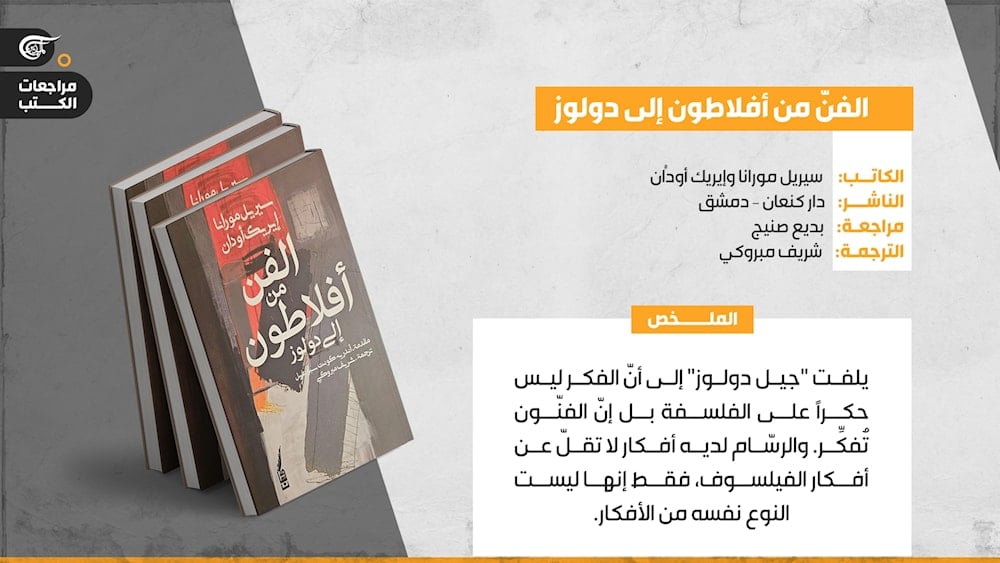

يصطحبنا "سيريل مورانا" و"إيريك أودان" ضمن كتابهما "الفنّ من أفلاطون إلى دولوز" الصادر عن دار كنعان بدمشق في رحلة شائقة تضع اثني عشر فيلسوفاً من عصور مختلفة في مواجهة مع الفنّ، مع تفنّيد رؤاهم عن الخيال والجمال وآليات محاكاة للطبيعة، والمشاعر المرافقة للفنّون من المتعة والرضا والحبور.

البداية كانت مع أفلاطون الذي طرد الفنّانين من مدينته الفاضلة، لكنه في الوقت ذاته كان أوّل فيلسوف سأل ما هو الجمال في ذاته بعيداً عن الأشياء الجميلة؟ وفي سبيل الإجابة دعا إلى الابتعاد عن المظاهر، والنظر من خلال الروح إلى الواقع الحقيقي عبر الحقائق المعقولة، والماهيات، والأفكار، ولذلك فإنه يربط الجمال بالمتع المُنزَّهة والأكثر روحانية لحواسنا.

الأفلاطونية، وفق الكاتبين، قادت إلى الانفصال عن الجمال الحسي من أجل بلوغ الجمال الحقيقي الذي يلهم الحب أكثر ويثير الفكر، بعيداً عن خلق الوهم والقدرة على منح المظاهر حضوراً يمكن من خلاله الخلط بينه وبين الأشياء نفسها.

أما أرسطو فيستحضر الفنّ بمعناه العام الذي هو في المقام الأول مَلَكَةُ الإنتاج، وخلق الأعمال التي لا يكمن مبدؤها في ذاتها، بل في الشخص الذي ينتجها أي الفنّان، ولا سيما أنه ينظر إلى الفنّ باعتباره نظاماً خاصاً بالإنسان يتطلّب العقل والتفكير والتأمّل، من أجل الارتقاء بالمتفرّج وتنميته أخلاقياً وفكرياً، ولذلك فإنه وإن حاكى الطبيعة، فإنه لا يعني إعادة إنتاجها لمضاعفة الواقع، بل يهدف إلى إكمال ما عجزت الطبيعة عن تحقيقه.

كرامة فلسفية

كما يؤكّد أرسطو فكرة التطهير من خلال الفنّ الذي يمكن أن يكون فرصة للتخلّص من النفس المضطربة وإزالة الخوف والشفقة من روح مشاهده، وتهدئته من خلال إثارة المتعة لديه.

بينما يعتبر أفلوطين أنّ تجلّي الجميل هو المهمة الأعظم للفنّ، مؤكداً أنّ هناك شيئاً غير طاهر في الجمال الحسي، فملذات الجسد قبيحة تقيّد النفس بالفساد الناتج عن تجسّدها. والأمر متروك للنفس عينها أن تعرف كيف تجعل نفسها جميلة إذا أرادت بلوغ الجمال، ولذلك فإنه يمكن للأعمال الفنّية أن تقدّم لنا جمالاً أنقى من الجمال الطبيعي، وهذا يشكّل خطوة في رحلة النفس نحو التطهير.

ولعلّ ما يميّز أفلوطين عن غيره، بحسب الكاتبين، أنه كان أول فيلسوف يفكّر في الفنّ من منظور الرؤيا أو الوحي، ومن ثم يمنحه كرامة فلسفية، إن لم تكن دينية.

في حين أنّ "دوني ديدرو" يرى أنّ العمل الفنّي شاهد على حضارة ما، على ما تطمح إليه الروح الإنسانية في زمان ومكان معينين، ولذا كانت معركته الأولى هي معركة التنوير، بأن يتوقّف الفنّ عن كونه حكراً على الأقلية، وجعله شائعاً، وهو ما أنشأ لديه مفهوماً جمالياً تكميلياً يمكن تلخيصه بأنه "ينبغي تمثيل الطبيعة كما هي، وعدم تزيينها وتقنيعها بالاصطناع والرعونة، وإن استخدام المشاهد الأسطورية واستخدام الاستعارة وتوسّل النزعة الأكاديمية والمبادئ المدرسية ما هي إلا إخفاقات ينبغي محاربتها"، متمنياً أن يُطهّر الفنّ الأخلاق ويُلهِم الفضيلة.

شمس الفنّ

ويؤكد ديدرو بأنّ "شمس الفنّ ليست مثل شمس الطبيعة"، فلا ينبغي على الرسام أن يكون مراقباً سلبياً للواقع، بل أن يعرفه على حقيقته لجعله حقيقياً، كما أنه ليس مقلداً ميكانيكياً، بل هو متأمّل في عناصر الواقع يستخرج منها معنىً وماهية ما، لأنّ الطبيعة أحياناً تكون جافة، بينما الفنّ لا ينبغي أن يكون جافاً أبداً، كما أنّ من واجب الفنّ أن يثقِّف هواته، وعلى الفنّان الموهوب أن يحفِّز فضيلة متفرّجيه، وأن يكون موقظاً للضمير وفاعلاً سياسياً، وأن ينخرط في النضال من أجل الحرية وتحرّر المواطنين من التعصّب.

ورغم أن "إدمون بيرك" يعتقد بأنّ الجمال ينتج عن التناغم الذي يرضي العقل، إلا أنه لا يعتبر الأفكار الرياضية مقاييس حقيقية للجمال، لأنه ليس مسألة مواءمة، ولا مسألة كمال أيضاً، بل إنّ التكيّف الكامل لعنصر ما مع غايته، هو سبب الجمال، أو في الواقع، هو الجمال بذاته.

ويشير بيرك إلى أنّ أسباب الانفعال الجمالي أكثر تنوّعاً بكثير مما يعتقده أولئك الذين يجعلون الذوق مسألة عقل، أو حتى مسألة رياضيات. فالجمال هو السبب الرئيسي للحب، وهو ما يوصلنا إلى مفهوم الجليل ولو كان عن طريق الرعب والخطر والعتمة.

المتعة والرضا

كانط يرى بأنّ الحكم على جمال الشيء لا يتعلق بملكة الفهم، بل بناءً على الشعور بالمتعة أو الاستياء الذي يلهمنا إياه، والرضا الذي نشعر به أو لا نشعر به هو مقياس الحكم الذوقي، على أن يكون ذاك الرضا منزَّهاً عن الغرض، وتالياً فإنّ الانجذاب بحد ذاته غريب عن الشكل الجميل، فالانجذاب يمكن أن يساعد في إثارة اهتمام الروح الخشنة وغير المهذّبة، لكنه لا يمكن أن يكون مبدأً لتقدير الجمال.

ويميّز كانط بين الجميل الذي يوفّر متعة منزّهة عن الغرض، والملائم الذي يهتم دائماً بالوجود الحقيقي لموضوع المتعة، وبذلك يحلّ مسألة النسبية الجمالية، فالجمال الفنّي بالنسبة له ليس الكمال ولا المنفعة ولا الخير، بل كل ما يجعل الناس ينسون أنه ينجم عن قواعد الفنّ وإعطاء الشعور نفسه بالجمال الحرّ الذي توفّره الطبيعة، مع تأكيد فكرة بأنّ لكلّ إنسان ذوقه هو تدمير لفكرة الحكم الجمالي.

يعارض هيغل أفكار كانط معتبراً أنه إذا كان الجمال الطبيعي موجوداً، فإنّ الجمال بالمعنى الدقيق للكلمة لا يمكن أن يكون إلا فنّياً، مبيّناً أنّ التقليل من قيمة الجمال الفنّي الذي ينتهي إليه عمل كانط لا ينجم إلا عن احتقار أساسي لطبيعة الجميل، وينمّ عن جهل بحقيقة أنّ كلّ جمال هو بالضرورة من إنتاج الروح.

مملكة المَظاهر

يرى هيغل بأنّ الفنّ في الواقع هو مملكة المظاهر لكن هذا لا يجعله مضلِّلاً بالضرورة. وهو بذلك يناهض أفلاطون بتأكيده أنّ الفنّ قادر على أن يُفهم بوصفه تجلّياً مثالياً، لأنه نشاط يعبّر عن حاجة الروح، وهو تجلٍّ حسيّ لمحتوى روحي، بمعنى أنه عندما يلتزم الفنّ بالهدف الشكلي المتمثل في المحاكاة الصارمة، فإنه يعطينا فقط صورة كاريكاتورية عن الحياة، بينما الفنّ يجعل ما هو في حالته الطبيعية عابراً وزائلاً يدوم، لذلك فإنه يتفوّق على الطبيعة، علماً بأن الجميل المثالي، أو الفنّي، هو التطابق الكامل بين الفكرة وشكلها، بوصفها واقعاً عيانياً، وهو ما يدعونا إلى التأمّل الفلسفي، الذي لا يهدف إلى ضمان تجديد الفنّ، بل إلى التعرّف بقوة إلى ماهيته.

نيتشه له فلسفته الخاصة التي يمكن تلخيصها بمقولته "لدينا الفنّ كي لا نموت من الحقيقة"، إذ يجد نيتشه في الوهم الفنّي فضيلة أفضل من الحقيقة، وينظر إلى الفنّ ليس كقوة خادعة، بل كقوة إيجابية للحياة، معتبراً إياه أكثر أهمية من الحقيقة نفسها، خاصة إذا كان يمارس وظيفة حماية الحياة.

ويعتقد نيتشه بأنّ الفنّ خلاص لمن يعرف، معللاً ذلك بأنّ الشغف بالمعرفة الذي يستجيب له تقدّم العلم الحديث ووعوده، لن يؤدّي إلّا إلى تأجيج العدمية إذا لم يقدّم الفنّ ترياقاً، ويؤكّد ذلك بالقول "كيف يولد الفنّ؟ يولد مثل ترياق للمعرفة، فالحياة ممكنة فقط بفضل الأوهام التي يمنحها الفنّ"، مبيناً أنّ الفنّ لا يدعونا إلى الهروب من الواقع، بل إلى تعظيمه.

من جهته ينظر برغسون إلى أنّ الفنّانين يرون ما لا يراه الآخرون، وأعمالهم تجعل هؤلاء يرونه، فضلاً عن اعتقاده أنّ من سمات الفنّ أنه ينتزعنا من هذه العلاقة المنغمسة بالأشياء ومن أنفسنا، ليعلّمنا علاقة أخرى مع الواقع، مقدودة من التأمّل المُنزَّه عن الغرض.

العمل الفنّي مقاومة

بينما يركّز آلان على أنّ الخيال نقيضٌ للإبداع، ولذلك يدين مكانته الزائفة ويقول: "إنه فوضى في الجسد، وخطأ في الذهن، يغذّي أحدهما الآخر، هذا هو واقع الخيال، كما أنه حَكَم سيّئ، إذ يخلط بين الأسباب والنتائج، فهو يقدّر قوة الصورة بما يتناسب مع الاضطراب الذي يشعر به الجسد واقعياً، من هنا فإنّ الفنّان لا يتخيّل عمله بل ينجزه، فالصورة لا تسبق عمله، إنّ الشيء المنتج هو الذي يصنع صورة، وتالياً فإنّ الفنّان ليس حالماً بل هو مبدع ورجل فنّ وهذا ما يقرّبه من الحرفي أو الصانع، وتبقى الطبيعة معلمة المعلمين وهي أول قبلة لاهتمام الفنّان، وعندما يمتزج الجميل بالنافع لا يتشوّه ويفقد طبيعته. بل إنّ النافع هو الذي يصبح شكلاً من أشكال الجمال.

أما ميرلوبونتي فينظر إلى الفنّ باعتباره بحثاً عن الواقع الحقيقي، وإلى الفنّان كونه وسيلة لتقريبنا من الواقع، وهدفه الأساسي إعادة تعليمنا الرؤية، مثلاً على الرسم كشف أنّ رؤيتنا للعالم تندمج مع العالم نفسه، فالرؤية هي إسقاط الذات نحو العالم، لكن في الوقت نفسه، هذا العالم لا وجود له كما أراه من دوني، من دون رؤيتي. لذا يبقى العالم سراً يحاول الرسم إدراكه وإظهاره لنا، من دون أن ينجح تماماً، فهذه مهمة الفلسفة.

من جهته يلفت جيل دولوز إلى أنّ الفكر ليس حكراً على الفلسفة بل إنّ الفنّون تُفكِّر. والرسّام لديه أفكار لا تقلّ عن أفكار الفيلسوف، فقط إنها ليست النوع نفسه من الأفكار. ويؤكّد أنّ الإبداع مقاومة، وبحسب قوله فإن "الفلاسفة والفنّانين يقاومون ضرباً من العار من كونهم بشراً، وفي مواجهة العرض الدائم للغباء والابتذال الذي يعتقد البشر العاديون أنه مسموح لهم بممارسته. العمل الفنّي هو احتجاج وردع ضدّ الابتذال. إنّ معرفة وجود الفلسفة تمنعنا من الاستسلام لغبائنا، ومعرفة أنّ الفنّ موجود يثير اشمئزازنا من سوقيّتنا. العمل الفنّي لا يتواصل بل يقاوم كلّ ما يقلّل من الحياة، وكلّ ما يحطّ من شأنها ولهذا لا يوجد فنّ لا يُعدّ تحريراً لقوة الحياة".