"يوم عادي في حياة عرفان"... مأساة المنفى الفلسطيني

تعتبر هذه الرواية ضمن "أدب المنفى"، فهي ليست سوى مسرودية لحياة يوسف حطيني التي عاشها في المنفى الاول/ مخيم اليرموك، وفي المنفى الثاني في إحدى دول الخليج.

-

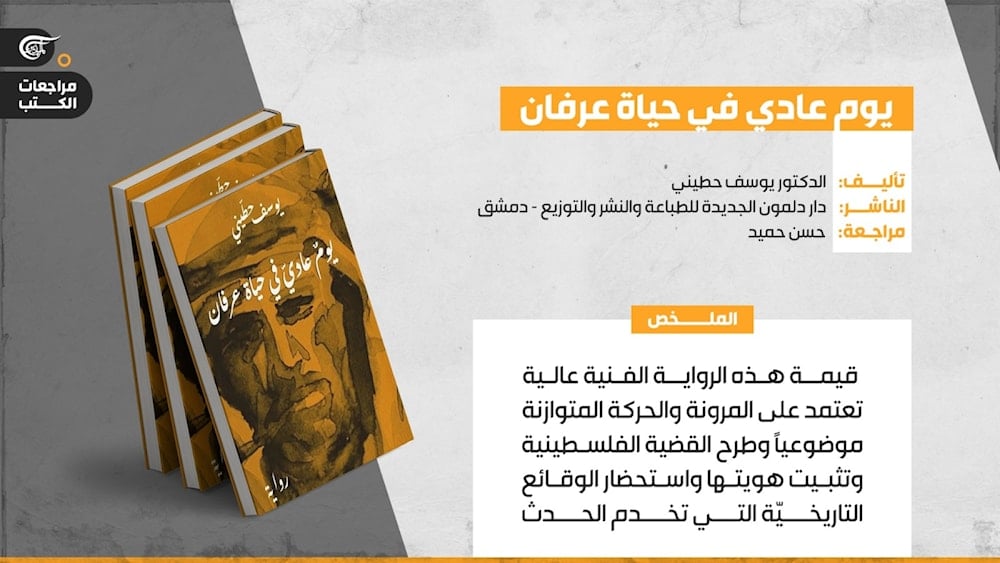

يوم عادي في حياة عرفان

أعترف،

أنني اعتدت اشتياقاً، ما زال يلازمني، أن أتابع كل صاحب شغف بالكتابة، أياً كانت جغرافيته، وأياً كانت أجناسية الأدب أو الفكر أو الفن الذي شغل به، ذلك لأنني كنت أبحث، ولم أزل، عن السر الذي يجعل المرء مأخوذاً ومستلباً من أجل عشق ما، أو طموح ما، لأن من يمشي في درب العشق يصل.

يوسف حطيني، تابعته منذ نصوصه الشعرية الأولى وفرحت به وبها، لأنها كانت دالة على شغفه وهويته، عفواً، دالة على عشقه، ففيها تربخ أحزان الفلسطينيين مثلما تربخ فيها أحلامهم أيضاً، ورأيت سلوكه المحتشد بالتعب الجميل لكتابة قصيدة نايفة، مثلما رأيت ما تريده أسئلته وتطلبه من موانئ وسلالم كيما تصل غلالاً إلى ما تهدف إليه، ولكن الأهم عندي في سلوك يوسف حطيني هو ذلك الحياء المعرفي، وصفة الآدمية، والبعد عن الادعاء، أو التطلع إلى الاستعلاء، وعندي أنّ الآدمية سامية في جمالها وآبدة مثل سمو جمال الأدب في حضوره، فهي آبدة في معانيها، بينما الأدب تتخطفه الأزمنة والمناسبات فتبديه طوراً وتواريه طوراً آخر وفق لحظات التوفيق من عدمه، وعندي أيضاً أن التواضع تاج الآدمية وبابها، والتواضع إن حكم السلوك صار هو زينة الحياة، أما الاستعلاء إن حكم السلوك فقد رماه لأنه مهلكة.

أقول هذا توكيداً، لأنني هنا أعرّف بآخر رواية كتبها يوسف حطيني الشاعر، والأستاذ الجامعي، والفلسطيني ابن بلدة حطين جارة بحيرة طبريا نسباً جغرافياً، ونسباً حضارياً، ونسباً تاريخياً، ونسباً للمعاني الثقال حين نتحدث عن سيدنا الذي كان يأتي إليها طريداً ليعرف الأمان بين أجمات القصب، ولينجو من الأفعال الناقصة لأهل السلوكيات الناقصة لأنه عرّاهم بقول الحق، وكشف ستائر الباطل، وشق قلوبهم التي دفق منها دم أسود كالقطران مرة، وصديد قبيح اللون والرائحة مرة أخرى، ودنانير نمت في رحم الزيف والمكيدة مرة ثالثة.

وعلى الرغم من شواغل يوسف حطيني الأدبية شعراً، ونقداً، وسروداً روائية وقصصية، يظل في بالي الشاعر الذي أحببت موضوعات قصائده، وألفت انتباهات زوايا التقطتها عينه الرائية النفوذ، وآخيت ظلال صوره الهابطة من عالم المجازر مرة، والصاعدة إليه مرة أخرى.

هنا، في روايته الأخيرة، وقد قرأتها مخطوطة، وعنوانها "يوم عادي في حياة عرفان"، وقفت عند ثنائيات مشتركة في أزمنتها، وموضوعاتها، والتفاتاتها، وتلبثها المقصود، ودرت في دوائرها التي راحت تنفتح الواحدة منها على الأخرى في تعددية لطبقات الزمن التي تشبه تعددية الطبقات التي تتحدث عنها علوم الجيولوجيا، وتنفتح أيضاً على تعددية أصوات تسهم في تخليص السرد من غواية السارد العليم.

تنفتح الرواية، وهي صغيرة في حجمها، على استهلالية زمنية ذات أنفاس مدينية، فهنا، أعني في الرواية، البيوت ذات طبقات، أي لا توجد ديكة تنادي صياحاً كي يعرف الناس ويدركوا أنّ الفجر افتك نفسه من ظلمة الليل وأسره، هنا مدينة، تقوم فيها الهواتف النقالة، والساعات الرنانة بمهمة الديكة، لذلك تنفتح الرواية المكتوبة بصيغة (أنت تعرف، وأنت ترى، وأنت تدرك) على فجر مشتق من الأرياف، كان لا بد منه ليكون خاتمة لكابوس مديني فيه مشانق، وحبال، وأنشوطات، وكراس بلاستيكية، وماء عميم وظيفته أن يهم وينشط كي يغرق الآخرين، والفجر هنا، ليس هو فريق الإنقاذ كله، وإنما هو جزء أو محاولة، يصحبه ويسانده حضور الزوجة الكائن البشري/ الملاك الحارس، المحتشد بالأسئلة، والخوف، والترقب، واللطف.

كابوس لم تبنه عوالم كثيرة أطرافها الغربة، غربة المكان، والعزلة، العزلة عن الآخرين، والحنين، الحنين إلى مخيم اليرموك الذي عاش فيه عرفان حياة الطفولة كلها، وحياة الشباب والتكوين والأحلام والمعاناة كلها أيضاً، مخيم ليس هو بالقرية، ولا هو بالمدينة، كائن مكاني نحتته فجيعة النكبة الفلسطينية التي حدثت عام 1948، مكان طارئ، يستر المواجع والهموم، ومكان طارئ لا قدرة له على تحقيق الأحلام الوردية لأن نهاراته لا تتكامل بسبب الأخبار الغارقة بحزنها، وهو مكان مجنون يجمع الحكمة والتهور في كف واحدة، مثلما يجمع القلق والأمن في بقعة أرجوانية واحدة.

إذاً، منذ فصل الرواية الأول، يغدو عرفان، بطل الرواية وراويها، مستلباً من كابوس طويل عريض ثقيل أسود اللون، له وهرة عجيبة، وله مخاوف متكررة، وحالات فزع تكاد تكون، لولا الحياء، هي الخاتمة، أعني أن الكابوس يشير إلى البطل بات في طور لفظ الأنفاس الأخيرة، ولكن عدم ديمومة هذاا لكابوس، وطيه بشواغل الحياة الأسرية، والأفراح الصغيرة، والأخبار النادرة، والعمل في الجامعة، والانهماك في الشؤون الكتابية، كلها تشير إلى إمكانية دانية من أن الأحلام قد تصير واقعاً.

ففي الرواية مسرودية مهمة عن ذلك الزمن الذي عاشته بلدة حطين القريبة من طبريا، أي زمن البلاد المترادف أياماً وسنوات الذي تجلوه حكايات الجدات والأجداد مرة وحكايات الآباء والأمهات مرات أخرى؛ ذلك الزمن لا تتجلى صوره ومعانيه إلا بتجلي المكان ومفرداته، وما عرفه من مكاره وما لعبت به الخطوب، ولأن ذلك الزمن غدا قديماً من جهة، ولأنه زمن لم يعشه عرفان من جهة أخرى، فإن زمن مخيم اليرموك يبدو ويبين كزمن للمنفى،والأسئلة، والبحث عن المكانة ومطاردة الأحلام، وقد عاشه عرفان، قرين يوسف حطيني في هذه الرواية أو هو قناعه أو مرآته، وقد عاشه عيش المكلوم الحائر بحمولة كل هذا الخذلان.

وتبدو مفردات المكان هنا، أعني مكان المنفى، وهو المخيم، ذات إشارات ودلالات راشدة للمفارقة بين مكان طبيعي تشظى إلى أمكنة ثلاثة، أولها هوالمكان الأصيل/ بلدة حطين المجاورة لطبريا، والمكان الذي ولدته المأساة الفلسطينية عام 1948، أي المخيم، والمكان الجديد، أي المنفى الأبعد/ مكان العمل، وما يضافف المكان الثاني، المخيم، من سلوكيات مشتقة منه، (فعرفان) خريج الجامعة يبيت الليل عاشقاً تدور به الأسئلة حول الطالبة التي يدرسها علوم اللغة العربية في مركز حلوة زيدان، يصير في الصباح، وفي غبشة المخيم، كائناً من انتظار لمعشوقته التي ستخرج إليه مبكرة أيضاً، وحين تأتي يقودهما شارع اليرموك إلى مكان الدروس في مدخل المخيم، وحين يمران من أمام فرن (أبو فؤاد) يشتري عرفان رغيف خبز منفوخ برائحته الزكية، وشقرته العسلية الراهجة كما لو أنها هي ألوان الدنيا وجمالها، ويتقاسم الاثنان الرغيف لقمة لقمة، فوق خطأ واهنة، وطي كلام رهيف مندى، وأمام المركز، يفترق الاثنان ليصير أحدهما أستاذاً يدرس اللغة العربية، ويصير الثاني طالباً شغوفاً بأسرارها.

ويتشقق المكان أيضاً مثلما يتشقق الزمان، فيمضي من مكان المنفى الأولي المخيم إلى مكان جديد هو المنفى الأبعد في إحدى دول الخليج، ليلحق به، إحاطة، زمن جديد كي يدرّس اللغة العربية لطلبة جدد وطالبات جديدات.. ليست واحدة منهن تشبه معشوقته التي كان يتقاسم وإياها، في غبشة المخيم، رغيف خبز ساخن، وبذلك تنفتح دائرة أوسع للغربة، ويصير المكان الجديد أكثر من منفى وأعم.

ولا شيء يغدو ناشطاً مواراً مثل الذواكر التي تتبادل الأدوار والأزمنة لتسرد لنا ما قاله الأجداد مرة، كيما تحضر قصص بلدة حطين وحكايات أهلها، وكيما تحضر قصص عيسى العوام أيام صلاح الدين الأيوبي، وقصص صبحي شاهين صديق والد عرفان يوم كانا رفيقين في بلدة حطين، صبحي شاهين المقاوم للإنكليز والإسرائيليين الذي كان يخفي مسدسه في جيب دراجته الهوائية المتهالكة غير اللافتة للانتباه، صبحي شاهين الذي يتحوّل إلى قنّاص، يقنص أفراد الإنكليز مرة، والأفراد الإسرائيليين مرة أخرى وبالهدوء الكامل التام، وتحضر أيضاً قصص الأستاذ أحمد شحادة، ولا سيما يوم ادعى طالب في الصف أن ساعته الثمينة سرقت، واستجواب الأستاذ للطلبة، أما الساعة، فكان صاحبها قد نسيها في البيت، وكذلك تحضر قصص الشاعر عدنان أبو الوفا وأخباره يوم عمل في إذاعة القدس، وبيانات العمليات الفدائية، وشميم الفدائيين لروائح بيارات البرتقال، وفرح الأقدام وهي تمشي طي ستارة الليل في دروب البلاد العزيزة.

أما الحلم في هذه الرواية، فهو سطرها الطويل كله، منذ الاستهلال وحتى الخاتمة، وكأن كل حالات الفقد، والغربة، والعزلة، وعدم تحقيق الغايات والأمنيات هي نهايات تقود إلى نهايات، ولا تقود إلى الخاتمة، فالحلم الحقيقي هو سلسلة نهايات، ولم يكن في يوم من الأيام خاتمة، ولهذا وبسببه، يمر يوسف حطيني بما يحدث في هذه الأيام في قطاع غزة، ليس لمواقفة الدموع والبكاء والفقد والأسى، أبداً، فهو يمر بهذه الأحداث، وما فيها من حزن غامق، من أجل أن يقول لنا، نحن القراء، إن ما يحدث هو علوة لنهاية، وليست خاتمة لأي شيء، وهي إطلالة فيها ضوء كثير على حلم ما زال عرفان يمشي إليه.

وبعد،

هذه المسرودية ليوم فيزيائي واحد ومحدود لهذا الفلسطيني المسمى عرفان، ليست سوى مسرودية لحياة يوسف حطيني التي عاشها في المنفى الاول/ مخيم اليرموك، وفي المنفى الثاني في إحدى دول الخليج..صوراً، وسلوكيات، وأفعالاً أبداها تعب جميل، وذاكرة تكاد تكون لها البطولة المطلقة، كما أنها ليست سوى حياة الآخرين الذين يقاسمون يوسف حطيني صور الحياة المتشابهة في أحزانها وأشواقها أيضاً، وما فيها من غصص ومسرات، بعضها تجلّى، وبعضها الآخر.. غاب.