"فورين أفيرز": الأكاذيب التي ترويها أميركا لنفسها عن الشرق الأوسط

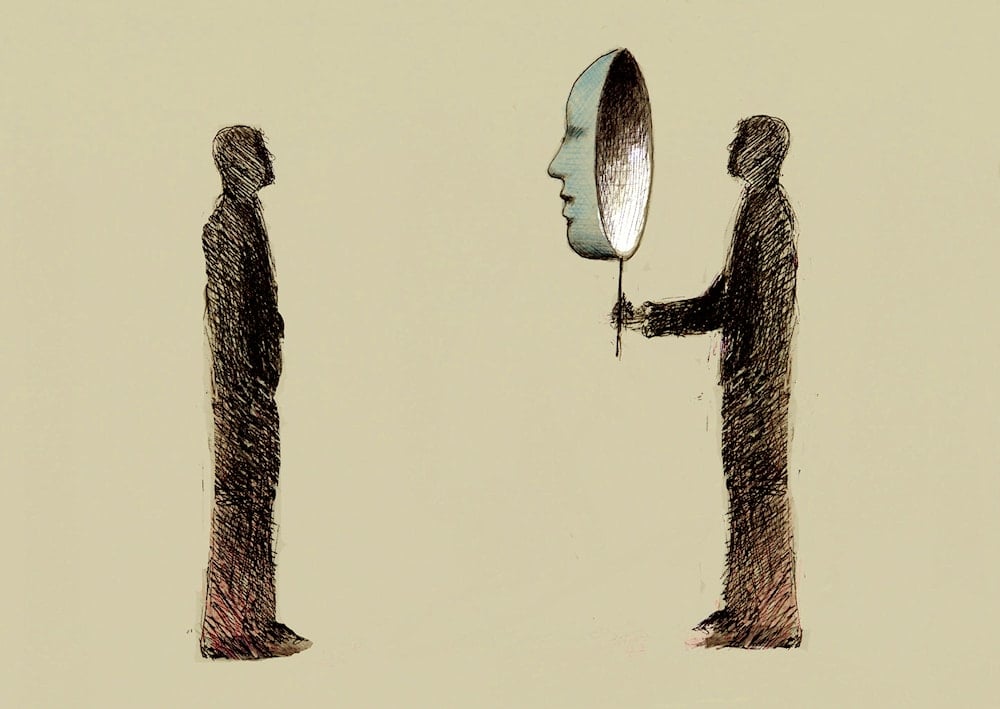

مع تلاشي نفوذها، تنكرت واشنطن للواقع وأنكرته، ومع مرور الوقت، يصبح من الصعب معرفة أين ينتهي الوهم الذاتي وأين يبدأ التظاهر، وما تخسره واشنطن من نفوذ، تعوّضه بالضجيج.

-

"فورين أفيرز": الأكاذيب التي ترويها أميركا لنفسها عن الشرق الأوسط

مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول بشكل أساسي الفشل المزمن للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مع التركيز على حرب غزة والصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.

ويسلط المقال الضوء على الفشل السياسي الأميركي نتيجة الأكاذيب المتكررة، وتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. ويقدم فكرة أنّ الولايات المتحدة، رغم قوتها العسكرية والاقتصادية، غير قادرة على تحويل خطابها السياسي إلى نتائج فعلية، وأنّ سياستها تعتمد كثيراً على التظاهر والتمني بدلاً من الواقعية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في أيّ يوم من أيام الحرب الطويلة على غزة، كان من المتوقّع أن يخرج مسؤول في إدارة بايدن ليؤكّد أحد الأمور التالية: وقف إطلاق النار وشيك، الولايات المتحدة تعمل بلا كلل لتحقيقه، تهتم بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، اتفاقية التطبيع التاريخية بين السعودية و"إسرائيل" باتت في المتناول، وكل ذلك يسير في مسار لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

لكن، لم يكن أيّ من تلك التصريحات يحمل ذرة من الحقيقة. طال الحديث عن وقف إطلاق النار، وعندما تحقق بشكل متقطع، انهارت التفاهمات سريعاً. وامتنعت الولايات المتحدة عن اتخاذ الخطوة الوحيدة التي كان من شأنها فرض وقف لإطلاق النار: ربط أو وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل". تلك الخطوة وحدها كانت كفيلة بإظهار التزام أميركي حقيقي بحماية أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بعيداً عن العبارات المبتذلة.

ظلت السعودية تؤكّد أن التطبيع مع "إسرائيل" مرهون بالتقدّم نحو إقامة دولة فلسطينية، فيما استبعدت الحكومة الإسرائيلية أي تقدّم في هذا الاتجاه. ومع مرور الوقت، انكشفت التصريحات الأميركية على حقيقتها: كلمات جوفاء قوبلت بعدم التصديق أو اللامبالاة. ومع ذلك، لم تتوقف واشنطن عن ترديدها.

فهل كان صانعو السياسات الأميركيون يصدّقون ما قالوه حقاً؟ وإن لم يكن كذلك، فلماذا أصرّوا على تكراره؟ أما إن كانوا مقتنعين، فكيف تجاهلوا كل الأدلة المناقضة الواضحة أمام أعينهم؟

لم يكن الخداع جديداً؛ تمتد جذوره إلى ما قبل حرب غزة بكثير ويتجاوز الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني. لقد صار نهجاً راسخاً. لعقودٍ طويلة تظاهرت الولايات المتحدة بالحياد والوساطة، بينما كانت منحازة تماماً. كذبت حين ساعدت في بناء "عملية سلام" عمّقت الأزمة وثبتت الحال بدلاً من قلبه. كذبت حين صوّرت سياساتها في الشرق الأوسط على أنها تعزّز الديمقراطية وحقوق الإنسان. كذبت حين ادّعت النجاح، بينما كانت جهودها تُفضي إلى كوارث متتالية.

ومع ازدياد وضوح الأكاذيب وصعوبة تجاهلها، تراجع النفوذ الأميركي. تجاهل الإسرائيليون والفلسطينيون وغيرهم هذه المسرحية الهزلية، وتخلّوا عن الشعارات المبتذلة حول حلّ الدولتين والديمقراطية والوساطة الأميركية، وعادوا إلى مواقفٍ أكثر صراحةً وجذرية تنبع من التاريخ. وكما في العقود الماضية، يلجأ الفلسطينيون، تائهين بلا قيادة ومشحونين بالغضب والرغبة في الانتقام، إلى أعمال عنف متفرقة وكما كانت الحال دائماً، تطوّق "إسرائيل" نفسها باليد الحديدية وتمتد حيثما رأت "تهديداً فلسطينياً" يستدعي القتل: أيام السبعينيات في عمان وبيروت وتونس وباريس وروما؛ واليوم في الدوحة وطهران. في كلا الجانبين، الأسوأ لم يأتِ بعد. والولايات المتحدة؟ لن تفعل سوى أن تتفرج على الأنقاض.

تشريح الفشل

تمرّ السياسة الأميركية الفاشلة في الشرق الأوسط بمراحل متكررة. تبدأ بالنهج الخاطئ وسوء فهم الواقع، ثم بالخطأ المتعمّد أو غير المتعمد. مثال ذلك حين يصرّ المسؤولون الأميركيون على أن أفضل وسيلة للتأثير على "إسرائيل" ليست الضغط بل "الحضن الدافئ". أو حين يتدخلون بتهوّر في السياسة الفلسطينية، محاولين تنصيب مجموعة مفضّلة من القادة "المعتدلين"، وهو دعمٌ لا يُنظر إليه في عيون ناخبي هؤلاء القادة إلا كوصمة عار. أو حين يستبعدون من عملية السلام القوى الأكثر قدرة على عرقلتها.

يكمن لغز السياسة الأميركية في أنّ صنّاعها يعرفون الكثير لكنهم يفهمون القليل. فالمعلومات لا تعني بالضرورة الفهم، بل قد تكون عائقاً أمامه. في عام 2000، أكّد كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية للرئيس بيل كلينتون، استناداً إلى ما اعتقدوا أنّهم تعلموه، أنّ ياسر عرفات لن يجد خياراً سوى قبول مقترحات كلينتون في قمة كامب ديفيد، وأن رفضها سيكون جنوناً. لكن عرفات رفض، واحتفل به شعبه كبطل. وفي عام 2006، تجاهلت إدارة بوش المؤشرات الواضحة التي كانت تُنذر بفوز حماس في الانتخابات الفلسطينية، وهي الانتخابات التي طالما دفعت واشنطن باتجاهها وألحّت على إجرائها.

بعد سنوات، ومع اندلاع انتفاضة 2011 في سوريا، قدّمت الاستخبارات الأميركية صورة مغلوطة لساحة المعركة: اعتبرت أن فرص بقاء الرئيس بشار الأسد ضئيلة جداً على المدى القصير، وأن طريق المتمرّدين إلى النصر شبه مضمون. وخلال إدارة بايدن، اعتمد المسؤولون على تقارير استخبارية لتقدير تفكير القادة الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي، لكن التقديرات كثيراً ما كانت خاطئة.

أيضاً، لقد فوجئت واشنطن بالانسحاب الكارثي من أفغانستان وسقوط كابل السريع بيد طالبان، كما فوجئت بهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على "إسرائيل"، ثم بانهيار نظام الأسد في العام التالي. المفارقة أنّها فوجئت حتى بمفاجأتها نفسها.

لم تكن هذه الصدمات نتيجة تحريفات متعمّدة صيغت فيها المعلومات الاستخبارية بما يتناسب مع الأهواء الرسمية، كما حدث عام 2003 عندما أخبرت وكالة المخابرات المركزية الرئيس جورج دبليو بوش بما أراد سماعه: أنّ صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، وأنّ القضية ضده "مؤكدة"، بل كانت نتاج ديناميكية أقل خداعاً وأقل قصداً، لكنها ليست أقل غدراً.

غالباً ما تأتي تقارير الاستخبارات مصحوبة بتحذيرات واضحة. يُذكَّر المسؤولون بأن المعلومات المستقاة قد تكون نتيجة محادثة واحدة، في مكان محدد، وفي وقت معيّن، من دون تحليل أوسع أو سياق أشمل أو وعي بالافتراضات غير المعلنة. يُقال لهم إنّ ما بين أيديهم ليس الصورة الكاملة، وإن امتلاك أجزاء من اللغز قد يكون أكثر تضليلاً من غيابها. ومع ذلك، سرعان ما تتلاشى قيمة هذه التحذيرات. فمن لم يتعامل قط مع معلومات استخبارية خام كاعتراض محادثة، أو محتويات مذكرة سرية، قد يصعب أن يتخيّل تلك النشوة: شعور بالجلوس في غرفة الأسرار، بامتلاك ميزة فريدة لا يمكن للآخرين سوى أن يحلموا بها. تشعر أنك تعرف. لكنك لا تعرف. قرأ صانعو السياسات الأميركيون، وفهموا بالكاد. قرأوا أكثر، ففهموا أقل.

اللغز في مثل هذه الحالات لا يكمن في الخطأ بحد ذاته؛ فإساءة التقدير أو فهم الديناميكيات الخارجية أو الفاعلين المحليين أمر مألوف، وهو جزء من عمل السياسة. غير المألوف والأصعب تفسيراً هو تكرار هذه الإخفاقات بوتيرة مذهلة، وكيف أنّ تراكمها لم يؤدِّ إلى مساءلة حقيقية، أو محاسبة شخصية أو مؤسسية، وغالباً ما لم يتجاوز العواقب مجرّد توبيخ خفيف. الأخطر أنّها لم تُفضِ إلى إعادة تفكير جذرية، بل ظلّت قدرة الولايات المتحدة على التعلّم من أخطائها ضئيلة إلى حدّ مذهل.

المسألة إذاً ليست في الخطأ، بل في مقاومة البلاد الدائمة لتغيير أساليبها. والخطوة التالية في حياة الفشل الأميركي؟ ببساطة: تكراره.

الأمر الأكثر إرباكاً من الأخطاء أو تكرارها العنيد هو عادة المسؤولين الأميركيين في قول الكذب، حتى بعد أن يعلموا أنه غير صحيح، وحتى بعد أن يدركوا أن الآخرين يعلمون أنه غير صحيح. فالمرحلة الأخيرة من الفشل هي الكذب: كذبة تولد من رحم الفشل، وتترعرع مع تكراره.

يفعل صانعو السياسات الأميركيون ما يظنّون أنه سينجح، ثم يكرّرونه حتى لو ثبت فشله. يزعمون أنه سينجح بينما يعلم الجميع أنه لا ينجح، ويواصلون الوعد به بعدما يفقد الجميع صبرهم وثقتهم. ومع ابتعادهم أكثر عن الواقع، تتحوّل تصريحاتهم إلى مجرد كلام متفائل أجوف.

إنه أكثر من مجرد تحريف، إنه يكاد يرقى إلى موقف متعمّد، أشبه باستراتيجية قائمة على بهجة لا محدودة، تتناقض تماماً مع المنطق السليم والتجربة اليومية. هكذا تُطلِق الولايات المتحدة بشكل شبه تلقائي تصريحات متفائلة تتحدّى جميع الأدلة، وتتناقض بحدة مع سجلّها المخزي.

كيف يتحول الوهم إلى كذبة

تكمن الأكاذيب في قلب السياسة والدبلوماسية، لكن ليست كل الأكاذيب سواء. فهناك كذبة تدّعي خدمة الصالح العام، كما حدث حين ضلّل الرئيس الأميركي جون كينيدي الرأي العام بشأن التفاهم السري مع السوفيات لإزالة الصواريخ الأميركية من تركيا مقابل إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وهناك الكذبة الكبيرة، الصارخة والمتكرّرة، التي تهدف إلى تحويل جمهورها إلى مؤمنين شبه زومبيين. وهناك الكذبة الماكرة، كذبة المتشائم، التي أتقنها هنري كيسنجر، والتي غرقت فيها إدارة جورج بوش الابن قبيل غزو العراق. إنها كذبة يمكنها تبرير حرب أو منعها، كسر جمود أو التسبب في قتل.

هناك أكاذيب تُنجز أموراً، حتى وإن كان ما تُنجزه قبيحاً أو عنيفاً أو بغيضاً. أكاذيب لها غرض، حتى لو لم يكن سامياً. لكن الافتراءات التي أفسدت دبلوماسية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليست من هذا النوع. فهي مختلفة لأنها لا تخدع أحداً، ومن يطلقها يعلم أن لا أحد يُخدع. إنها تحدث حين تُعلن إدارة أميركية بعد أخرى التزامها بـ"حل الدولتين" بعد أن أصبح مستحيلاً منذ زمن طويل؛ أو حين تؤكد إدارة بايدن أنها تُعطي قيمة متساوية لأرواح الإسرائيليين والفلسطينيين؛ أو حين تزعم أنها لا تكلّ في السعي لوقف إطلاق النار أو أنّ التطبيع السعودي-الإسرائيلي كان قاب قوسين أو أدنى.

لكن، هل كل هذا يُعد كذباً؟ قد تبدو الكلمة قاسية. كثير من هذه الادعاءات لا يبدأ ككذبة، بل كخداع للذات أو سوء فهم. فعشية قمة جنيف عام 2000 بين كلينتون والرئيس السوري حافظ الأسد، كان كل عضو في الفريق الأميركي مقتنعاً بأن الأسد سيرفض المقترح الإسرائيلي الذي طُلب منهم تقديمه، وأبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك. ومع ذلك، أقنعوا أنفسهم بوجود فرصة؛ وإلا فلماذا ذهبوا؟

وفي "كامب ديفيد" عام 2000، أقنع الوسطاء الأميركيون أنفسهم أيضاً بأن اتفاقاً بين عرفات وإيهود باراك وشيك، رغم أن شيئاً لم يكن متفقاً عليه: لا تقسيم الأراضي، ولا وضع القدس، ولا مصير اللاجئين. وعندما أعلن وزير الخارجية جون كيري خلال الولاية الثانية لأوباما أن الطرفين أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، لم يكن على الأرجح يتظاهر. بل، كغيره من أسلافه، كان يعتقد أن الإرادة والمثابرة كفيلتان بإنجاح أي مسار، وهما صفتان ظنّ أنه يمتلكهما.

وعندما قال مسؤولو إدارة بايدن إنّ السعودية مستعدة للتطبيع مع "إسرائيل"، كانوا غالباً جادين، ففي النهاية، هذا ما نقله لهم سراً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بمرور الوقت، يصبح من الصعب معرفة أين ينتهي الوهم الذاتي وأين يبدأ التظاهر. في النهاية، بعد تكرار الكلمات بما فيه الكفاية، يتلاشى التمييز ويغدو أقل أهمية، إن وُجد أصلاً. يندمج الاثنان معاً: الوهم الذي يُكرر بلا نهاية، رغم كذبه الواضح، يتوقف عن كونه وهماً ويصبح كذبة؛ والكذبة التي تُروى بلا انقطاع يمكن أن تتحول إلى طبيعة ثانية، متأصلة وغريزية لدرجة أنها تنفصل عن أصولها وتغدو وهماً ذاتياً.

إنّ ادعاءات المسؤولين الأميركيين المتكررة، على مدى عقود، بأنهم ملتزمون بحل الدولتين وأن جولة أخرى من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة يمكن أن تحقق ذلك، كانت بلا شك نابعة من قناعة حقيقية. لكن عندما استمروا في تكرار الشعار، فشلاً تلو الآخر، لم يعد وهماً بل تحول إلى خداع. إنها ظاهرة لا تُفهم إلا بالمعايشة.

كان لدى المسؤولين الأميركيين إيمان حين ذهبوا إلى جنيف و"كامب ديفيد"، وهم يعرفون أيضاً أن كليهما سيكون فاشلاً؛ وآمنوا بمبادرة كيري، مع علمهم أنها خيالية؛ ووثقوا بإمكانية التطبيع السعودي–الإسرائيلي، قبل أن يستسلموا لحقيقة أنه، في الوقت الراهن، مجرد حلم بعيد المنال. كانوا يعلمون ويجهلون في آن، ولم يكونوا متأكدين أيهما أصدق.

كتب جورج أورويل في روايته الديستوبية 1984: "مُحي الماضي، ونُسي المحو، وأصبحت الكذبة حقيقة".

حدود القوة

في زمنٍ ما، وفي تعاملها مع الشرق الأوسط، بدأت الولايات المتحدة تُعمّد التفاؤل، وتعتنق أيديولوجيا التمنّي، وتُكثر من الكلام الفارغ، وتُطلق ادعاءاتٍ تُفنّدها الأحداث بسهولة. من الصعب تحديد تاريخٍ دقيق لبداية هذه العادة، لكن من الأسهل تحديد سببٍ محتمل: لا يُمكن فصلها عن تآكل القوة والنفوذ الأميركي.

لا يُمكن لأي طرف أن يُضاهي الهيمنة الأميركية عسكرياً أو اقتصادياً، لكن عدداً متزايداً من الشركاء والخصوم في الشرق الأوسط تعلّموا تجاهلها. فقد تعرضت الولايات المتحدة، رغم قوتها، للرفض المتكرر من "إسرائيل"، بل وحتى من الفلسطينيين في كثير من الأحيان، ولم تفعل شيئاً سوى مشاهدة إحراجها. وإذا كانت القوة تعني القدرة على تجاوز حدودها الموضوعية وتوجيه سلوك الآخرين، فإن ما حدث كان العكس تماماً. مأساة عملية السلام الإسرائيلية–الفلسطينية ليست خطأ واشنطن وحدها، لكن من الصعب تصور فجوة أكبر بين القدرة والإنجاز. لقد تعرض المتنمر للتنمر، ولم يفعل شيئاً حيال ذلك.

في أماكن أخرى، في أفغانستان والعراق، أظهرت الولايات المتحدة عجزها عن خوض الحرب، ناهيك بكسبها. فقد آلاف الأميركيين ومئات الآلاف من الأفغان والعراقيين أرواحهم. انتهت حرب العراق بحكومة مدعومة من إيران، فيما انتهت حرب أفغانستان بعودة طالبان إلى السلطة عقب انسحاب أميركي مُخزٍ.

وأظهرت الولايات المتحدة عجزها عن إدارة السلام أيضاً. ففي أنحاء المنطقة، احتضنت الحكام المستبدين، ووبّختهم، ثم عادت لتحتضنهم من جديد. سعت إلى تعزيز التحوّل الديمقراطي في مصر عام 2011، لكن الفصل انتهى بترسيخ حكومة أشد قمعاً من تلك التي ساعد قادتها على الإطاحة بها. وفي ليبيا عام 2011، أمر أوباما بشن ضربات ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي. وكانت النتيجة حرباً أهلية، وعدم استقرار، وانتشاراً للميليشيات المسلحة، إلى جانب تدفق الأسلحة عبر أفريقيا وتدفق اللاجئين نحو أوروبا. كان الرئيس الأميركي يأمل في نجاح العملية، ووصفها لاحقاً بأنها "عرض هراء". وقد أصاب في واحدة من هذه النقاط.

اتبعت جهود إدارة أوباما اللاحقة للإطاحة بالنظام السوري من خلال الاستثمار المكثف في المعارضة المسلحة النمط نفسه: ساعد التدخل الأميركي في إطالة أمد الحرب الأهلية، وشجع على تدخلات أوسع من إيران وروسيا، وفشل في إيصال المتمردين إلى السلطة. والأسوأ، أن كثيراً من الأسلحة التي ساعدت واشنطن في شحنها إلى سوريا انتهت بين يدي الجماعات الجهادية التي سارعت الولايات المتحدة نفسها بعد ذلك إلى قتالها.

أوهام التدخل ونتائج الفشل

في هذه الحالات وغيرها، سلكت الانتفاضات العربية مساراً مظلماً وقبيحاً. عندما اندلعت، تحدث أوباما في خطابه الشهير عن دعم الولايات المتحدة لرياح التغيير، مؤكداً أنها تقف على "الجانب الصحيح من التاريخ". لكن التاريخ لم يُعر ذلك أي اهتمام. في كل مرة، تحطمت التمنيات على صخور الحقائق الثابتة، وبدت الولايات المتحدة غافلة بشكل غريب عن دروس خبرتها الطويلة في الشرق الأوسط: ثقتها المفرطة بنفسها؛ حدود قوتها؛ مرونة الأنظمة القائمة؛ عدم موثوقية الشركاء المحليين الحريصين على الدعم الأميركي غير المبالين بنصائح واشنطن؛ تداعيات تمكين جماعات مسلّحة لا تعرف عنها واشنطن الكثير وتسيطر عليها أقل؛ وانجذابها المتكرر، كالفراشة إلى النار، إلى منطقة وعدت مراراً بالانسحاب منها. دروس، باختصار، عن اقتران رغبة واشنطن الجامحة في التدخل بجهلها العميق بخصائص المنطقة.

حتى عندما تحققت النتائج التي سعت جاهدة لتحقيقها، لم تأتِ بناءً على طلبها. سنوات من الجهود الأميركية لإضعاف الحركات المسلحة الإقليمية كحزب الله، والفصائل العراقية، الجماعات الفلسطينية المسلحة، الحوثيين، لم تُفلح في تقليص نفوذها. حاولت الولايات المتحدة شل حركتها بطرق شتى، وتلقّت الضربات، لكن تلك الجماعات انتعشت وازدهرت في ظلّ الشدائد.

قبل فرار الأسد من دمشق في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه وتفكك نظامه، خلصت واشنطن إلى أنّه باق، ودرست صفقة لتحسين العلاقات الثنائية. لكن في الأثناء، لم يكن بوسع المسؤولين الأميركيين المصدومين سوى مشاهدة مجموعة صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية وهي تطرد الأسد بسرعة، وتكمل المهمة التي عجزت عن إنجازها، ثم تجلس مع رجل تحول في نظرهم من "جهادي" إلى "رجل دولة" في انتقاله السريع من المعارضة إلى السلطة.

ومع كل فشل، انبثقت الكذبة التي أصبحت جوهر الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط. في أفغانستان، أصرت الولايات المتحدة مراراً أنّ النصر وشيك، حتى وجدت نفسها تطارد ذيلها إلى أن لحقت بها الهزيمة. وفي الوقت الذي زعمت فيه أنها تخوض معركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، كانت محاطة بشركاء – مصر، وممالك ومشيخات الخليج، و"إسرائيل" – تجاهلوا الأولى وسخروا من الثانية. وأكدت أن ضغطها يمكن أن يكبح البرنامج النووي الإيراني. وعندما لم يُجدِ الضغط نفعاً، اعتقدت أنّ المزيد منه سيُجدي. لكن كل عقوبة أميركية جديدة فُرضت رداً على كل تحدٍّ إيراني جديد لم تكن سوى دليل إضافي على عبثها. فلا يمكن القول بجدية إنّ الضغط سيغير إيران إذا كان المزيد من الضغط يؤدي دوماً إلى سلوك أسوأ.

في بعض الأحيان، والأغرب من ذلك كله ثمة ادعاء واعتراف بالادعاء. عندما سلّح أوباما المتمردين السوريين، أكد علناً: "سيسقط هذا الديكتاتور". لاحقاً، أقرّ بأن فكرة نجاح هذه المعارضة – مجموعة متناثرة من "الأطباء والمزارعين والصيادلة السابقين" – في هزيمة جيش كانت ضرباً من الخيال. شجبت إدارة بايدن قرار الرئيس دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض عليه أوباما وإعادة فرض العقوبات، وفي الوقت نفسه تباهت بأنها لم ترفع أي عقوبة، وأضافت المزيد، وتعهدت بزيادة الضغط الذي أقرّت بعدم نجاحه.

الرئيس جو بايدن أيضاً، عندما بدأت القوات الأميركية ملاحقة الحوثيين في اليمن رداً على هجماتهم على السفن التجارية، وزعم المتحدثون العسكريون الأميركيون مراراً وتكراراً نجاحهم، أدلى بهذا التصريح الغريب لمراسل حول الضربات التي أمر بها: "عندما تقول إنهم ينجحون، هل يوقفون الحوثيين؟ لا. هل سيستمرون؟ نعم". كان رؤساء الولايات المتحدة صادقين في أقوالهم، وكلماتهم واضحة كالماء.

كلما قلّ تحكم الولايات المتحدة في مجريات الأحداث، شعر مسؤولوها بالحاجة إلى الحديث عنها، وهي إحدى طرق إظهار شعورهم بالسيطرة. ما تفقده واشنطن من نفوذ، تعوّضه بالضجيج. تُخفي عجزها بالثرثرة، وعبثها بالبلاغة. القوة الحقيقية هي الصمت. يكاد يكون من المستحيل فهم الفجوة بين الكلمات والواقع، إلا ربما كتلميح إلى نهاية حقبة. يوحي هذا بحنين لقوة عظمى كانت يوماً ما جبارة، تتوق إلى الأيام التي كانت تستطيع فيها تحقيق مرادها، وثقل هيكل حوافز يُعاقب التشاؤم على الحكم الذي يُصدره على الهدف الأميركي، ويُكافئ التفاؤل على الحكم الذي يُصدره على البراعة الأميركية، أو الأمل في أن التكرار القهري والمبهج سيجعل الخداع حقيقة.

العودة إلى الواقع

لقد كان رد فعل العالم العربي في البداية على إعادة انتخاب ترامب في عام 2024 واضحاً للغاية. وبأي معيار تقريباً، كان ينبغي أن يكون كل شيء ضد ترامب في هذا الصدد. ففي ولايته الأولى، قلب الأمور بشكل حاسم لصالح "إسرائيل"، حريصاً على كسر التقاليد والتخلي عن حقائق عملية السلام البديهية التي رفضها باعتبارها حكايات خرافية. وخلال حملته الانتخابية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "إنهاء المهمة" في غزة؛ وأياً كان السخط الأخلاقي الذي تجرأ مسؤولو بايدن على التعبير عنه تجاه سلوك "إسرائيل" في حربها هناك، فلن يجد صدى بين خلفائهم. ومع ذلك، في الأيام الأولى، في العديد من أركان الشرق الأوسط، جاء الارتياح أسرع من اليأس عند التفكير في توديع نهج بايدن، وكما رأوه، نهج أوباما أيضاً.

التفسير المألوف بأن الأمر يتطلب مستبداً للاستمتاع بمستبد، وأن الديكتاتوريين العرب قد اعترفوا بأحد أمثالهم في ترامب، لا يذهب إلى أبعد من ذلك. فبايدن، بعد كل شيء، لم يثبت أنه صليبي حقيقي نيابة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ما استاء منه القادة العرب وجزء لا يستهان به من جماهيرهم هو الغرور الأخلاقي لواشنطن، وتعبيراتها المتهورة عن التعاطف، وقناعاتها الخالية من الشجاعة. ما وجدوه صعب الهضم هو الأكاذيب. إذا كنت لن تحرك ساكناً من أجل الفلسطينيين، فعليك أن تتحلى باللياقة حتى لا تتظاهر بالاهتمام.

على الأقل مع ترامب، كما اعتقدوا، كانوا يعرفون ما يحصلون عليه، حتى لو كانت أفعاله غير متوقعة ومعظمها غير مرضٍ لهم. لقد رأوا فيه قائداً بلا بوصلة أخلاقية، مرتاحاً لممارسة السلطة بلا خجل. وعلى عكس أسلافه، لم يتحدث ترامب كثيراً عن حل الدولتين الوهمي؛ بل كان يعني ذلك عندما قال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في ما يتعلق بإيران. وعندما سمح بإجراء محادثات مع حماس، تخلى عن حيلة رفضه التعامل مع الكيان الفلسطيني الوحيد القادر على اتخاذ القرارات في مسائل الحرب والسلم. يبقى أن نرى إلى أي مدى يُمثل هذا قطيعة مع الماضي. ومع ذلك، بعد سنوات من الغضب الزائف والوعظ الزائف، كان التشاؤم الحقيقي بالنسبة إلى كثيرين بمنزلة نفحة منعشة.

...

على مدى عقود، بنت الولايات المتحدة تدريجياً عالماً بديلاً: عالم تتحقق فيه الأقوال السعيدة وتُثمر الأفعال نتائج متوقعة. عالم تُفضي فيه مهمة واشنطن في أفغانستان إلى ديمقراطية حديثة، وتستطيع القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة الوقوف في وجه طالبان. عالم تُفضي فيه العقوبات الاقتصادية إلى التغيير السياسي المنشود، وتُقيّد الحوثيين، وتُعيق التقدم النووي الإيراني.

عالم تخوض فيه الولايات المتحدة صراعاً حاسماً بين القوى الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية. عالم يُمثل فيه الفلسطينيون المعتدلون شعبهم، ويُصلحون السلطة الفلسطينية ويُكبحون مطالبها السياسية؛ ويتولى مركز إسرائيلي عاقل زمام الأمور بفضل حثّ أميركي رقيق، ويوافق على انسحابات إقليمية ذات معنى، وعلى دولة فلسطينية جديرة بهذا الاسم. عالم يكون فيه وقف إطلاق النار في غزة وشيكاً، والعدالة الدولية عمياء، ومعايير واشنطن المزدوجة الفظّة لا تُدنّس باستمرار النظام الدولي الذي تدّعي الدفاع عنه.

ثم هناك الكون الفعلي، بكل ما فيه من لحم وعظام وأكاذيب.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.