رواية "الحياة الآثمة": ماذا عن تاريخ العنصرية في جزر الأنتيل؟

تقدّم الكاتبة عبر "الحياة الآثمة" كشفاً للظروف التي أدّت إلى خلق حركة الزنوج، وتحارب النظرة النمطية إزاءهم، وكذلك الأمر إزاء المواليد الخلاسيين الذين يحكم عليهم سلفاً بأنهم قليلو التعلّم وأصحاب ذكاء منخفض.

-

رواية "الحياة الآثمة": ماذا عن تاريخ العنصرية في جزر الأنتيل؟

لا يبدو على الكاتبة الغوادلوبية ماريز كونديه (1937-2024) أنها تكتب بياناً لتدافع عن قضية، ولا ترافع في رواياتها لتطالب بحقوق الإنسان في منطقة الكاريبي. بل تستعرض الأحداث بطريقة تكشف عن الظروف التي جعلت السكان ينخرطون في مجتمعات عنصرية. إذ تتسلّل إلى عمق الوقائع التي يجلّلها عنفٌ صامتٌ ومكتوم؛ هو عنفٌ يومي مورسَ بشكل غير مألوف من قبل المجتمع والسياسة، وحتى بين سكان الجزر أنفسهم. عنفٌ أسسَ لعنصرية تغلغلت في نفوس الأبطال، وشابَك مصائرهم، حتى بات من المتعذّر اقتلاع جذور تلك الآلام من سيرتهم.

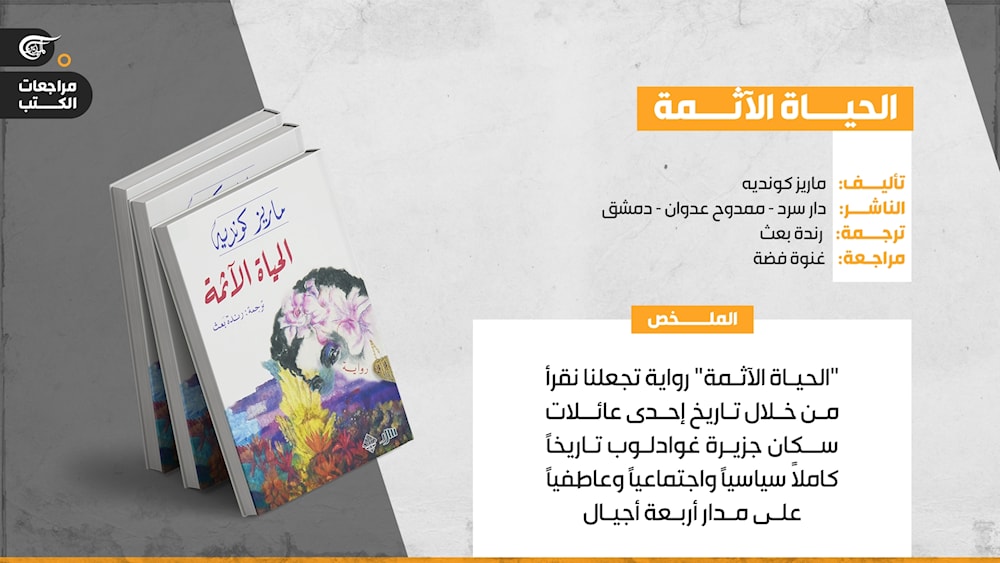

وكأن الألمَ عنوانٌ للأدب الذي تقدّمه الكاتبة، إذ تتخذ من النبذ، الذي قوبل به سكان جزيرتها غوادلوب، نسيجاً لتصوغ به روايتها "الحياة الآثمة" والتي صدرت عن دار "سرد ـــــ ممدوح عدوان" بترجمة رندة بعث، ذلك أنها تبتعد في عرض سؤالها الكبير عن استخدام اللغة الهجومية، إذ لا نجد ذلك الأسلوب البكائي القائم على استجداء عواطف القارئ. فلا مراثٍ تلجأ إليها، ولا مآسٍ تذيب القلوب، بل لغة صافية واقعية تعود بالقارئ من غير تهاون إلى صلب الحدث. وتقودنا نحو بلادها، حيث تنسج من تاريخ أسرة غوادلوبية ملحمةً ذكيةً، وتكشف أسرار عائلة ألبير لوي، لنطلع من خلالها على تاريخ المنطقة منذ مطلع القرن العشرين.

وعبر صوت أصغر حفيدة لدى عائلة لوي، نلتمس النقطة التي تحتسب للرواية، ذلك أننا نقرأ تاريخاً كاملاً، سياسياً واجتماعياً وعاطفياً، وعلى مدار أربعة أجيال بصوت طفلة. من الجد الأكبر ألبير وحتى أولاده وأحفاده وصولاً للصغيرة كوكو، نكتشف تاريخاً ينبثق من مأساتها الذاتية. إذاً نحن أمام حكاية عائلة، وحكاية شعب. كتبتها كونديه بمزاج طفلة وبصوتها وأفكارها، وباطلاعها المؤلم على تاريخ أفراد أسرتها واكتنافها عوالمهم وذكرياتهم وآمالهم.

تنقل لنا الحفيدة حكاية الجد ألبير، وتسلسل حياته التي تصفها بالظالمة انطلاقاً من حلمه في العمل في بنما، وبحثهِ عن الذهب، وحتى الظروف المعيشية التي قاساها مع بني جلدته. إذ لم تقدّم الحياةُ لأحدٍ منهم فرصة لحياة عادلة، بل صنّفتهم انطلاقاً من لون ولادتهم غير الموفّقة على اعتبار أنّ القدر خصّهم بالعرق واللون الذي أتوا منه. هو ما يدفع بالطفلة لتحيا صمتها الأزليّ وتجسّد دور الصماء والعمياء لتحمي نفسها. نلتمس ذلك الألم الدفين من سيرة أمها تيكلا، ومن حكاية عمَّيها جان وسيرج وصولاً إلى آلام الجد الأكبر يعقوب. لذا نجدها متاحة أمام الهرب نحو الأدغال والبحر، ومنفيةً عن ذلك المنزل الغارق في النبذ والاضطهاد، والذي لا ينسى أفراده الألم؛ صانعَ تاريخهم الأزلي.

تصنّف كونديه الحركات السياسية والمجتمعية التي أثارت غضب مجتمع الزنوج في بداية القرن العشرين. بدءاً من ماركوس غارفي وحتى مارتن لوثر كينغ. هنا أناسٌ لم يغادروا بلدانهم، وعُدّوا إرهابيّين لمحاولتهم جعل أصواتهم مسموعةً، بينما جلّ ما فعلوه هو التحرّر من سلطة البيض. يتبنّى ألبير لوي شعارات غارفي، ويفتتن بها، إلا أن حربه مع الاضطهاد مع مرور الوقت تحوّله إلى رجل معتدّ بنفسه قليل الكلام. يصير رجلاً مجروحاً من الحياة نفسها، منفصلاً عن البيض وعن الخلاسيين. وفي الوقت ذاته يعيش قلقاً حيال أبناء عرقه، له أن يخلق التعصّب في داخله، وهو التعصّب ذاته الذي ينتهك أبناء سلالته. خاصة عندما يُزرع الشقاق بينهم؛ عبر زيجات الأولاد والأحفاد من رجال ونساء بيض. ذلك ما تعدّه الأسرة خيانة للعرق، والذي يُظهر التطرّف لجماعة تحاول أن تتسامى بلغتها الكريولية، وتعتقد بانتهاك اللغة الفرنسية لتاريخهم وأصولهم.

ترسم الكاتبة شخصيات مغمورة بالدفء، وهو دفءٌ غير ظاهر، بل يكمن داخلهم حيث تجري دوّاماتٌ من السخط المكتوم. وحيث تكون شجاعتهم وينمو غضبٌ يشبك المصائر، ويسمّم الأحلام، ويخلق الثورات. وفي ظروف تُبرز الحاجة لإعلاء صوت الحقّ، وهو ما يصوغ فلسفة شعب بحاله؛ شعبٍ يعمل على ربط الهوية بالأرض، ليس فقط بهوية الأسرة، بل بهوية الكاريبي بكلّ ما فيه.

يخلق الكتمان والألم مجتمعاً قوامه التعصّب، وهو ما نستطيع تسميته "بالأيديولوجيا المضادة". والتي تمثّلها أفكار الآباء الذين يرون أبناءهم ينحرفون عن مسار العرق، وحتى على مستوى الأحلام. إذ يجدون فيها ما يكسر أنفة وجودهم، ويحطّم أصولهم سواء عبر السفر، أو الانخراط في مجتمعات أوروبية. الأمر الذي يقودنا إلى تلك الكراهية التي لقيها سكان الكاريبي والتي ولّدت في المقابل كراهية مضادة. فالعزلة تولد العزلة، والعنف يخلق عنفاً مضاداً عنوانه إيمان الآباء بكونهم أصحاب الطريق القويم، وأن بحث الأبناء عن ذواتهم خارج مجتمعاتهم الأم محضّ وهمٍ سرعان ما سيعود بهم إلى النكوص والعودة أو حتى إلى الهرب.

هكذا تصنع كونديه وسطاً درامياً متشابكاً، وتنسج علاقاتٍ لفهم ما اختبره سكان جزر الأنتيل. والذي لا يزالون يختبرونه حتى اليوم؛ على اعتبار أنهم مسْتَغَلّون، وثائرون، ومضطربون من جرّاء الكتمان القديم الذي مارسوه على ذواتهم. هكذا عبر نسيج روائي معقّد تحتل الكتابة مكانتها لتخلق عوالمَ من العاطفة والرغبة في الارتقاء، يبدو ذلك جليّاً من رحلة ألبير لجمع المال والظهور بمظهر إنسان يحقّ له أن يصرخ بأنه موجود. هو ما نجده في محاولاته المستميتة لرفض السائد ودفع زوجته لتلد في المشفى مثل النساء البيض، وإبعادها عن نساء يلدن في الأكواخ بمساعدة مربيات، ويتأثّرن مع أطفالهن بالملاريا والزحار.

إرادته تلك لإيجاد مكان لائق لوالدة طفله يجسّد رغبته العظيمة ليخبر العالم بأنه إنسان، إلا أنّ الأقدار تلاحقه وتقدّم له الكثير من الصفعات وتذكّره بلونه في كلّ مناسبة. مثلما يحدث مع ابنه يعقوب، وسفره إلى أميركا ليمثّل دور المدافع عن أبناء عرقه، والتي تفضي بعودته خائباً من جرّاء النبذ الذي يُقابَل به. كما هو الحال مع جان، والذي جعلته الكاتبة نموذجاً للمثقّف الملتزم؛ الرافض لأولئك الوطنيّين المدافعين عن الحقوق من قصورهم، لذا نجده معتكفاً في قرية بعيدةٍ، وغارقاً في كتبٍ ومؤلفات لغاية تأليف ما يوثّق تاريخ المنطقة ومعاناة السكان من جرّاء سياسة الإقصاء والتهميش.

تقول الحفيدة: "على ماذا نبكي؟ ليس على بلدينا اللذين لم نكن ندرك بعد حدادهما وبؤسهما، على طفولتنا الممزّقة، على الحياة الآثمة التي تترقّبنا ولا تقدّم لنا فرصة واحدة بسبب سوء انطلاقتنا". هكذا تقدّم الكاتبة عبر الحكاية كشفاً للظروف التي أدّت إلى خلق حركة الزنوج في المنطقة، وتحارب النظرة النمطية إزاءهم، وكذلك الأمر إزاء المواليد الخلاسيين الذين يحكم عليهم سلفاً بأنهم قليلو التعلّم وأصحاب ذكاء منخفض. تمسي الكتابة محاولة للتصالح مع سيرةٍ طاردت أرواح الأحياء والموتى، وتحضرُ بمثابة نصب تذكاري لدينٍ وَجبَ سدادهُ، ليس من أجل تبجيل الأبطال وتخليد الشهداء منهم، إنما إكراماً للحكاية نفسها، ولأهلها، ولأحلامهم وأوهامهم وبوطأة إرثهم الذي يعاني منه العرق بأكمله.