بعد قرنين من الصراع "المصير العربي" إلى أين؟

للكاتب تعبير طريف يرى فيه أن "المعارضة قفا السلطة" في العالم الثالث والعوالم المتخلفة، ومنها الوطن العربي، وذلك بقيادة نخب عاجزة، تابعة أو مستتبعة أو إتباعية عجزت عن تحويل الإستقلال السياسي إلى منطلق لبناء دولة.

-

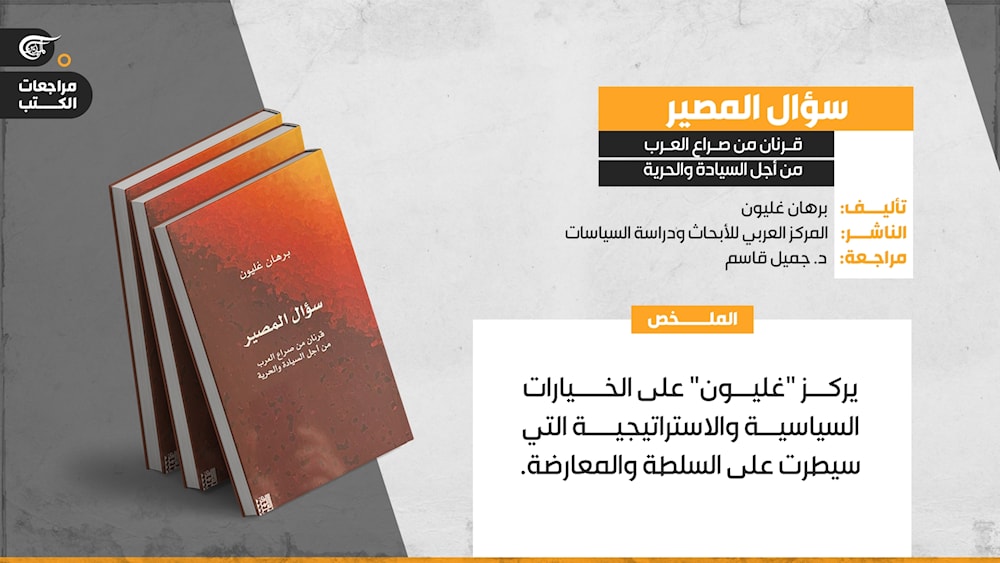

كتاب: "سؤال المصير" لبرهان غليون

إن وقائع الحدث السوري تؤكد ضرورة، وحتمية هذه المسألة في مواجهة الإنهيار المخيف الذي يحيق بالوضع السوري، بلد العروبة، وقبلة الإنسان، ومهد الحضارة.

كيف يطرح أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة "السوربون" المسألة؟ لا نختلف معه في كل ما جاء من حيثيات تربى عليها الفكر العربي السياسي في عصر الحداثة وما بعد الحداثة.

فهو يرى من "المقدمة" وحتى "الخاتمة" أن المشروع الديمقراطي هو الذي يعطي المشروعية للأمة العربية والمجتمع العربي.

وهو يعالج المسألة بمنظور منهجي صاغه الكاتب الاقتصادي، سمير أمين حول التناقض بين "المركز والمحيط" والتطور اللامتكافيء - وبرهان غليون هو المترجم لكتاب "التطور اللامتكافيء" لسمير أمين في دار الطليعة - بيروت - ويرى أن سياسات الدول الكبرى واستراتيجياتها قامت على استقطاب بنيوي بين المجتمعات المركزية (المركز) المتقدمة أو المتطورة، والمجتمعات الطرفية المتخلفة (المحيط) وهي سياسات لا تقتصر على ميادين نقل المعرفة والتقنية والسيطرة على الأسواق الداخلية للدول الصغيرة والضعيفة النمو فحسب، بل ترتبط باستراتيجيات عسكرية وأمنية، وتتجلى في تحالفات سياسية (مثل الإتحاد الأوروبي) وعسكرية (مثل حلف شمال الأطلسي) واتفاقيات التجارة العالمية، والسيطرة على البورصات, والأسواق المالية، ورسم أجندة السياسة العالمية، والتوازنات، في مصلحة الدول الصناعية، والطبقات البورجوازية، الأوليغارشية السائدة، ".

وعلى الخط الثاني يركز الكاتب على الخيارات السياسية والاستراتيجية، التي سيطرت على السلطة والمعارضة-

وللكاتب تعبير طريف يرى فيه أن "المعارضة قفا السلطة" في العالم الثالث والعوالم المتخلفة، ومنها الوطن العربي، وذلك بقيادة نخب عاجزة، تابعة أو مستتبعة أو إتباعية (ماضوية) عجزت عن تحويل الإستقلال السياسي إلى منطلق لبناء دولة - أمة، أو مجتمع حديث يقوم على الوحدة أو الإتحاد، والمواطنة، وحقوق الإنسان والديموقراطية بما تعنيه من الحكم التداولي، التشاركي، التنموي، التمحوري aut- centrated، وقامت بدل ذلك أنظمة عسكرية ومدنية ومَلكية تقوم على مفاهيم الحداثة الرثة، الزبائنية والإستهلاكية.

في مفهومه للتراث يرى الكاتب أن التراث قدرنا، بما فيه من إنجازات، سلبية و إيجابية، دون أي شعور بالدونية أو الاستعلاء، ولكننا لا نجد لدى الكاتب، لنقص البعد الفلسفي في تكوينه الأكاديمي تصوراً لماهية التراث الذي تقوم عليه الذاتية. ولو كان لديه تصوراً ديمقراطياً للتراث تتماشى مع أطروحته لبدأ مثلاً، بالمدرسة الرواقية الصورية (نسبةً إلى مدينة صور) التي حملت إلى اليونان مفهوم المساواة والعدالة، الأممي، في مقابل (حاضرة الأحرار والعبيد) السائد في المدينة اليونانية، في التصورالأرسطي للديمقراطية.

والبحث عن النزعات الديمقراطية في التراث العربي ـ الإسلامي، والمسيحي، والفلسفي، يقتضي الإعتراف بالمعتزلة كأول فرقة تؤكد على مفهوم حرية الاختيار باعتبار الإنسان صاحب خياره ومصيره وقدره في المجال الإسلامي.

ومن ثم تأتي المرجئة التي قامت على حرية الضمير، وإرجاء الحكم على الإنسان إلى الله تعالى.

وقد غلّب المرجئة في مذهبهم جانب الرغبة على جانب الرهبة، وقدموا المعرفة بالله على الإيمان والايمان على الاسلام، وامتنعوا عن تكفير المذاهب الأخرى.

وقدم المتكلمون، بصفة عامة، الأدلة العقلية على الأدلة السمعية، واعتمدوا الأقيسة المنطقية في المعرفة الكلامية.

ورغم شيوع التقليد الفقهي في المذاهب الخمسة، فقد اعتمدوا "الرأي "والاجتهاد" و "المصلحة" و"فقه المقاصد" عند الشاطبي وغيره من الفقهاء.

وجاء المتصوفة ليقدموا المعنى على الحرف، والدلالة على العبارة، والمغزى على اليقين.

أما الفلاسفة إبن رشد وإبن سينا، والفارابي فقدموا البرهان على العرفان، والمنطق على الفقه، في مجال الفكر والمعرفة.

ونجد أصول الفكر الحر في ثورة هنيبعل في القرن الثاني قبل الميلاد على الامبراطورية الرومانية.والإستقلال في استقلالية زنوبيا ملكة تدمر، في العقد الثاني للميلاد، وإقامة مملكة تمتد من سوريا الحالية إلى شمال أفريقيا وقرطاجة.

ودعت المسيحية إلى المحبة (أحبوا بعضكم بعضاً) وحرية الضمير (كما تدينوا تدانوا) والتسامح والتسامي.. إلخ.

وجاء الإسلام ليؤكد على الإنتقال من القبيلة إلى المدينة (المدنية) والعصبية إلى الشورى، والإختلاف (اختلاف أمتي رحمة) والحرية على العبودية(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).