هل هناك أدب أقلّي؟

هو في جوهره صوت الذين لا صوت لهم. تعالوا نتعرف إلى الأدب الأقلّي.

"إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقظنا بخبطة على جمجمتنا، فلماذا نقرأه إذن؟ إننا بحاجة إلى الكتب التي تهزّنا كالصاعقة، وتؤلمنا كما يؤلمنا موت من نحب، تلك التي تدفعنا إلى الشعور وكأننا طُردنا إلى الغابة بعيداً من الناس. على الكتاب أن يكون كالفأس الذي يحطم البحر المتجمد في داخلنا"، فرانز كافكا.

**

يتصاعد في النقاشات الثقافية المعاصرة الحديث عن مفهوم "الأدب الأقلي" أو "أدب الأقليات". غير أن هذا المفهوم لا يكتمل فهمه إلا عبر مقارنته بـ أدب الأكثرية، مع التمييز بينه وبين ما يُعرف بـ أدب السكان الأصليين. ويثير هذا الطرح أسئلة عدة: ما الذي يجعل نصاً أدبياً يُصنَّف ضمن أدب الأقليات؟ ما المعايير الحاكمة لذلك؟ وعلى أي أسس يُبنى هذا التصنيف؟

يرى بعض النقاد أن اللغة هي المعيار الحاسم؛ فكل كتابة تُنتج بلغة غير اللغة المهيمنة داخل نطاق جغرافي معين تُعدّ أدب أقلية. غير أن هذا المعيار سرعان ما يتهاوى أمام تحولات الواقع، ما دفع نقاداً آخرين إلى إعادة النظر فيه، معتبرين أن الأدب الأقلي ليس مجرد نتاج بلغة "صغرى"، بل هو إبداع أقلية داخل اللغة الكبرى نفسها. وهنا يغدو الشرط الهوياتي هو الأساس. بل إن بعض المنظّرين يشترطون الطابع السياسي كي يستحق العمل صفة "الأدب الأقلي"، فلا أدب أقلية – وفق هذا المنظور – بلا سياسة.

ومع ذلك، فإن كل محاولة لتعريف الأدب الأقلي تصطدم باستثناءات تكسر القاعدة. فكلما وُضع تعريف جامع، ظهرت أعمال أدبية جديدة تُجبر النقاد على إعادة النظر فيه. ومن هنا شاعت الفرضية القائلة إن لا وجود لآداب أقلية ثابتة، بل هناك جماعات وأفراد يعيشون في لغات ليست لغاتهم، أو فقدوا الرابط بلغتهم الأم، من دون أن يتقنوا اللغة العامة المفروضة عليهم. وعليه، تصبح كلمة "أقلية" إحالة إلى شروط مخصوصة داخل ما يُسمى "الأدب السائد".

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمترجم المغربي، محمد آيت حنا، "أن تكتب في لغة أخرى، أو أن تكتب بلغة أخرى، هو أن تختبر الحدود القصوى لوضعية الأقلية".

وعليه، فالأدب الأقلي لا يُصاغ بلغات الأقلية بالضرورة، بل يُنسج من قماشة لغة الأكثرية، كما فعل الكتّاب السود في الولايات المتحدة مع اللغة الإنكليزية. فقد أعادوا تشكيلها من الداخل لتصبح وعاءً لتجربتهم الخاصة وبصمتهم كأفارقة، رغم كونها جزءاً من الأدب الأميركي العام.

كافكا: رائد الأدب الأقلي

-

فرانز كافكا

وُلد فرانز كافكا في براغ، حيث كان الصراع محتدماً بين اللغتين التشيكية والألمانية. وعلى الرغم من أن والده كان تشيكياً، إلا أنه أصرّ على أن يتلقى أبناؤه تعليمهم بالألمانية، باعتبارها لغة أكثر انفتاحاً على العالم. هذا الخيار ألقى بكافكا في معضلة هوية. إذ وجد نفسه مأخوذاً بالمهمّشين من موظفين وخدم، وبالمعاناة اليومية في مجتمعه الصغير.

أدرك كافكا أنه لا مفر من الألمانية، لكنه حوّلها إلى لغته الخاصة: لغة المنبوذين والمقموعين. لقد انتزع الألمانية من أصحابها وأعاد تشكيلها بلغة رمزية، مستخدماً الحكايات البسيطة وقصص الحيوان لتفجير خطاب سياسي ضمني. جرّد لغته من الزينة، فهبطت إلى مستوى "الحشرة"، كما في رواية "المسخ"، لتصبح أداة نقد ضد النظام الرأسمالي الذي حوّل الإنسان إلى قيمة مرهونة بالعمل والنجاح المهني.

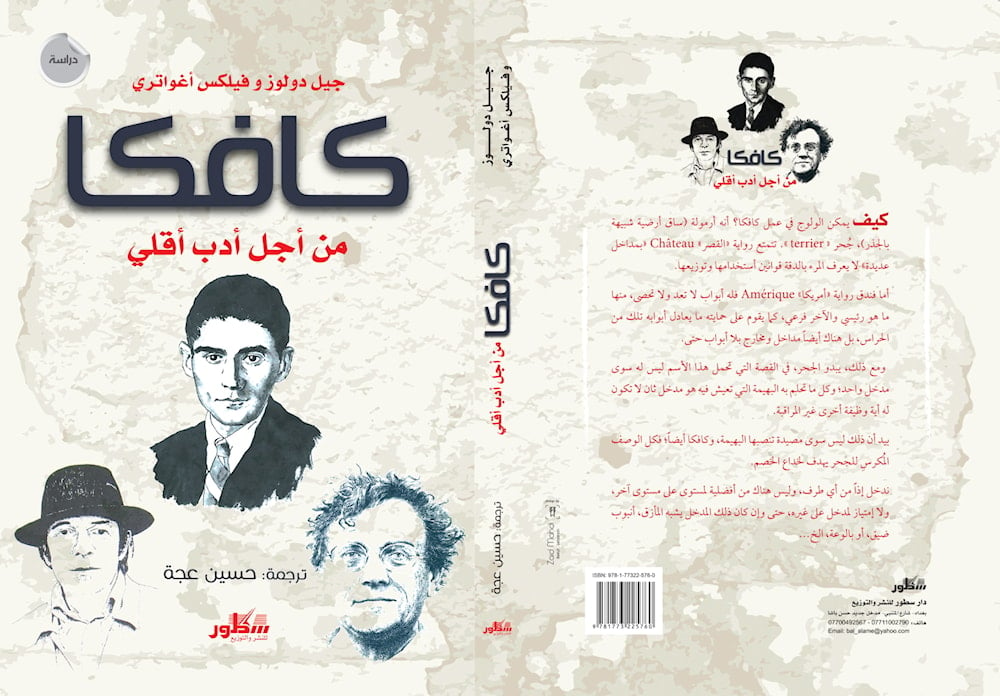

يُعد كتاب "كافكا: من أجل أدب أقلي" (دار سطور) للفيلسوفين جيل دولوز، وفليكس غواتري، مرجعاً تأسيسياً في هذا المجال. وقد تُرجم إلى العربية عام 2018. في مقدمتهما يشبّه المؤلفان أعمال كافكا بشبكة متاهية من المداخل والمنافذ، حيث الأبواب والفخاخ تتعدد، لتضع القارئ أمام صعوبة قراءة كافكا من دون صبر وتأمل عميق.

يكتب دولوز وغواتري في مفتتح الكتاب: "تتمتع رواية كافكا (القصر) بمداخل عديدة لا يعرف المرء بدقة قوانين استخدامها وتوزيعها. أما فندق رواية (أميركا) فله أبواب لا تعد ولا تحصى، منها ما هو رئيسي وآخر فرعي، كما يقوم على حمايته، بالحراس بما يعادل أبوابه تلك، بل هناك أيضاً مداخل ومخارج بلا أبواب حتى. ومع ذلك، يبدو الجحر، في القصة التي تحمل هذا الاسم ليس له سوى مدخل واحد، وكل ما تحلم به البهيمة التي تعيش فيه هو مدخل ثان لا تكون له أي وظيفة أخرى غير المراقبة. بيد أن ذلك ليس سوى مصيدة تنصبها البهيمة، وكافكا أيضاً".

ما هو الأدب الأقلي؟

الأدب الأقلي، وفق المنظور السابق، ليس نتاج لغة أقلية في مواجهة لغة مهيمنة، بل هو أدب تُبدعه أقلية من داخل اللغة المهيمنة ذاتها. من هنا يطرح المؤلفان تجربة يهود براغ مثالاً، حيث الكتابة عندهم كانت استحالة مركّبة. استحالة عدم الكتابة، استحالة الكتابة بالألمانية، واستحالة الكتابة بلغة أخرى. فالوعي القومي المقموع لم يجد سوى الأدب ليعبّر عن نفسه.

وتتجلى أبرز خصائص هذا الأدب في طابعه السياسي، إذ إنّ كل تفصيل فيه يصبح مسألة سياسية. فعلى عكس "الآداب الكبرى" التي تنشغل غالباً بالشؤون الفردية والعائلية، يتحول كل شأن فردي في الأدب الأقلي إلى قضية جماعية. حتى علاقة الآباء بالأبناء عند كافكا يمكن قراءتها كبرنامج سياسي، لا مجرد عقدة نفسية. يتقنع كاتب الأدب الأقلي بالمشكلة الفردية ليعبر عن همٍ أكبر يخص الأقلية التي ينتمي إليها، لذا يظل أدبه مدموغاً بالطابع السياسي حتى وإن لم يظهر علناً، لأنّ الكاتب "يحفر سرداباً في الآداب الكبرى عبر لغتها ليمر بوضح النهار"، كما يشير دولوز وغواتري.

كذلك يذوب التعبير الفردي في الأدب الأقلي في صوت الجمع، ليتحوّل إلى صدى للشكوى الجماعية. هكذا يصبح الأدب الأقلي حفراً في جسد "الأدب الكبير"، وتمرداً من داخله.

السياسي التجريبي

-

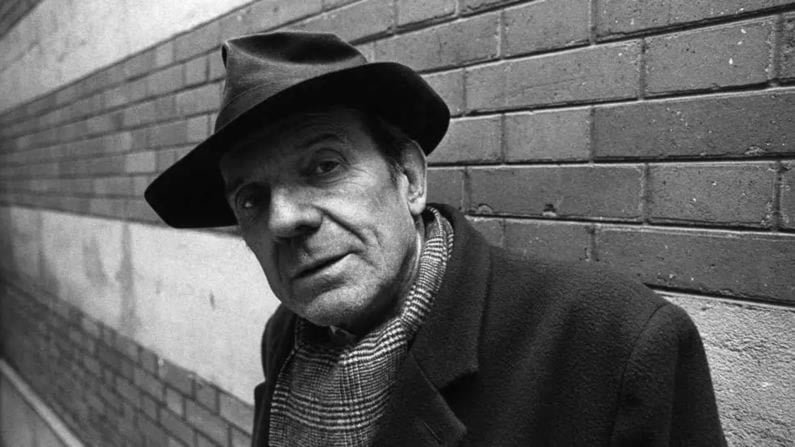

جيل دولوز

الكاتب الأقلي في المنفى، أو المنفصل عن جماعته، يتمسك أكثر بالطابع السياسي لكتابته، فيعلو صوت السياسة في نصوصه. إذ إنّ أهم خاصية من خصائص الأدب الأقلي هي "حدود اللغة وإيصال الفردي بالسياسي المباشر والتنظيم الجمعي للتعبير".

لقد التقط كافكا لغة الخادمات والمهمشين، لأن "لغة الخادمات لا دلالة لها، ولا موسيقى، إنها الصوت الناجم عن الصمت، الذي يبحث عنه كافكا في كل مكان، وحيث يكون التعبير، من البدء، جزءاً من الوحدة النظامية الجمعية، من الشكوى الجماعية، الخالية من الذات المعبّرة، التي تتخفى أو تتشوّه".

ومن هذا الصوت صنع أدبه، حيث الفردي يذوب في الجمعي، والذاتي يتحوّل إلى السياسي، ليظل الأدب الأقلي في جوهره فعل مقاومة وصوتاً للذين لا صوت لهم.

يبقى السؤال هو: "كيف يمكن نزع أدب أقلي من لغة المرء الخاصة؟ أدب في مقدوره حفر اللغة وجعلها تنسل بخيط ثوري؟ كيف يمكنه التحوّل إلى رحّال ومهاجر وغجري ضمن لغته الخاصة؟".