رواية "إرث بيريت"... مراحل متعددة عن تاريخ لبنان

رواية "إرث بيريت" توثّق لتاريخ البلاد وحاضرها، في مواجهة التزوير الذي نعيشه يوميًّا، وهي حاجة للتجربة الروائية العربية، في مواجهة السائد والمستهلَك.

-

الدوائر الدلالية في رواية "إرث بيريت" لؤي زيتوني

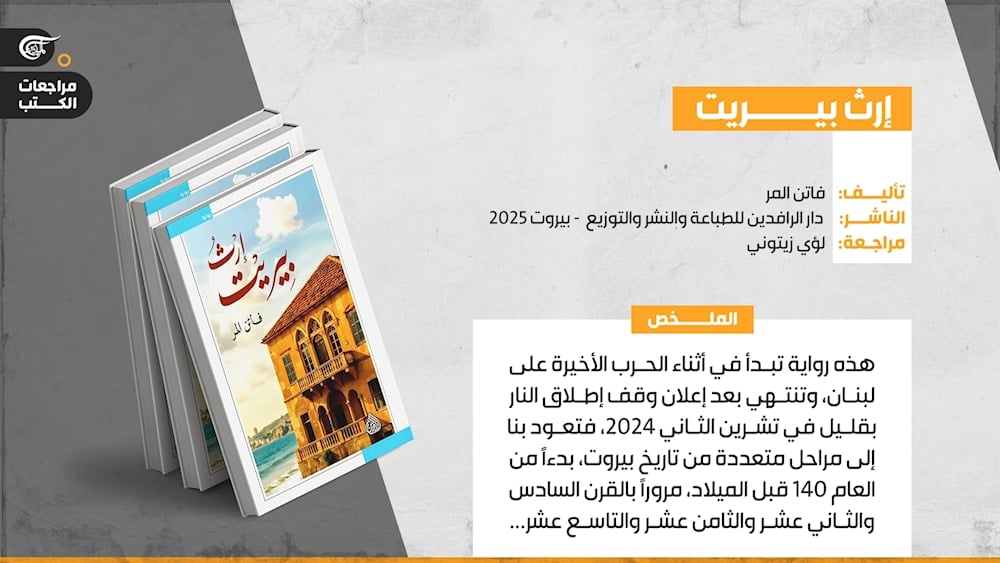

من بين الإصدارات الكثيرة التي ظهرت مؤخراً على الساحة الأدبيّة، والتي تتنوّع اتّجاهاتها وبناها وأساليبها، يظهر عمل الروائيّة الدكتورة فاتن المرّ، الذي يحمل العنوان الغريب والملفت في آن: "إرث بيريت". وهو صادر عن دار الرافدين في غلافٍ إيحائيّ يربط بين البناء التّراثي وبين خلفيّة البحر، ما يجعل إشارات العنوان مع الغلاف علامةً سيميائيّةً فيها ما فيها من الرّموز، لكنّها في كلّ الأحوال تحيلنا إلى بيروت بوصفها محور الكلام أو الأحداث.

هذا الإيحاء يقدّم لنا الرّواية بوصفها منهلاً من العلامات التي توجّه قراءتنا إلى المفاهيم والأفكار، أقلّه ما تعلّق بالمكان على نحوٍ خاصّ. ولعلّ هذا ما يذكّرنا بتعريف نعوم تشومسكي للعلامات بكونها "أداةً لخلق العالم"، ما يضعنا أمام تساؤلات شتّى ومتنوّعة حول طبيعة الأعمال الأدبيّة عموماً، والروائيّة منها خصوصاً، بوصفها محمّلةً بالعلامات التي تتّخذ وظيفة الخلق، لا الإفصاح أو التعبير فحسب. ولعلّ هذه التّساؤلات التي لا مجال لحصرها هنا، قد تشكّل منطلقاً لقراءة رواية "إرث بيريت" كذلك: فما الإرث؟ وما أو مَن بيريت؟ وما طبيعة هذا العمل ودلالاته وبنيته في ظلّ هذه اللّحظة التاريخيّة التي نغرق فيها؟

1. السّيميائيّة المكانيّة والزّمانيّة للعنوان

نلاحظ أنّ العنوان عبارة عن مكوّنين مضافٌ أحدهما إلى الآخر؛ المكوّن الأوّل هو الإرث، بما يعنيه من مُلْكٍ مخترقٍ للأجيال والأزمنة، ما يعطي الكلمة دلالة الاستمراريّة عبر الزّمن على المستويين المادّيّ والمعنويّ، الأمر الذي يعطي الزّمن باعتباره خطّاً أفقيّاً متواصلاً أهميّةً كبرى في تشكيل الدلالة، خصوصاً أنّ الإرث لا يرتبط ببعدٍ واحدٍ أو مستوى واحد، لأنّ قيمته لا تظهر في جانبه الماليّ فحسب، بل حتّى في الجوانب العاطفيّة والفكريّة، لأنّ معناه المباشر المرتبط بالمادّة لا ينفي عنه جانبه الروحيّ. أمّا المكوّن الآخر الذي أضفناه إلى الأوّل، فهو لفظة "بيريت" التي قد لا يتضّح للوهلة الأولى مجالها الدّلاليّ، لكنّ التّدقيق فيها يشير بشكلٍ أو بآخر إلى مدينة بيروت، وذلك من خلال اللّفظ الكنعانيّ الذي يبرز جذرها اللغوي الحضاريّ المنسجم مع مفهوم الإرث، ما يعني ارتباطاً عموديّاً يلتقي مع الخط الأفقيّ في نقطة واحدة أساسها بيروت.

2. الدوائر الرمزية للرواية

يمكن للقارئ أن يكشف مجموعةً كثيفةً من الرّموز التي تقوم عليها هذه الرّواية، وبطبيعة الحال قد لا يكفي مقالٌ سريع كهذا لدراستها بالتّفصيل، لكن يمكن أن نركّز على رمزيّتين اثنتين تنمّان عن دلالات محوريّة في الرّواية.

في البداية يُطالعنا وعي الجدّة من مرض الخرف أو الألزهايمر، ما يشكّل إشارةً شديدة الأهميّة تعاكس ما تعوّدنا عليه من فقدان الوعي أو الإصابة بالخرف، إذ تصرّح الرّاوية: "صعقتني عبارتها. أيّ صدمة جعلتها تستعيد زمام أفكارها؟ أيّ عدل هذا الذي أرادها أن تتذكّر حين يطيب النسيان والتلاشي؟ أيّ قوة أعادتها إلى مجرى الحياة في زمن الضياع؟" (ص10). وهذا ما أظهر إشارة أملٍ وسط الحرب، ودلّ على حضور الوعي بوصفه عامل صمودٍ محتمل ويقين باستعادة الحال التّفاؤليّة بعد كلّ هذا الألم والدّمار. وقد تكون هذه الرّمزيّة مشيرةً إلى استعادة الوعي الحضاريّ والقوميّ، ما يدلّ على مسألة وعي الهويّة والنّهج الخاصّ بهذه المدينة.

يحضر رمز آخر شديد التّأثير في بنية الرّواية، لكونه يظهر في فصول ومراحل الرّواية كافّة، وأعني "عقد بيروت"، فهو الذي يطالعنا في كلّ قصّةٍ من سرديّات بيروت المذكورة في الكتاب، حيث يكون محور العلاقات التي تربط بطلات الرّواية. وهذا ما يشكّل الإرث الأخلاقيّ والانتمائيّ لبيروت، بما يعنيه ذلك من موروث يعود إلى عمق التّاريخ مروراً بمراحل متنوّعة منه؛ إضافةً إلى دلالته على الإطار النسائيّ الذي يعني الجمع والرّبط، وهو شكل دائريّ غرضه جمع تاريخ المدينة ومآسيها، وربط أبناء الشّعب ببعضهم البعض؛ كما أنّه يرمز إلى المسار النّهضويّ باعتبار النهوض مسألة حتميّة في تاريخها.

ومع هذا الرّمز، يدخل عنصر اللّون وتغيّره في العقد نفسه، حيث يقع ضمن صراعٍ بين قوّتين لونيّتين، القوّة الأولى تظهر للّون الأحمر الذي يطغى على العقد في مجموعةٍ من المرويّات التي تتّخذ الطّابع المأسويّ في الرّواية، وهو ما يرمز إلى عمق المأساة والألم المرتبطين ببيروت ومحطّاتها التّاريخيّة. في المقابل، تبرز القوّة اللّونيّة الثّانية في بعض المواضع، مع تحوّل اللون الغالب في العقد إلى الأزرق عند بروز العامل التّفاؤليّ في سرديّات أخرى، ما يجعل من هذا اللّون رمزاً للأمل الذي يتوافق مع الطّابع الدّائريّ القياميّ المتمثّل في النّهوض من هول الفاجعة.

وهذا من دون أن ننسى رمزيّة الأسماء، من الجدّة "زهرة" التي حملت بذور الأمل بغناها المعرفيّ، إلى "دنيا" الحفيدة التي رمزت إلى استمراريّة الإرث، وإلى قربه للحياة مع مفهوم الدّنوّ.

3. المنحى الدائري لحضور الراوي

يؤدّي عنصر الرواية/ السّرد دوراً محوريّاً في هذا العمل الرّوائيّ، نظراً إلى أنّ الرّاوي يظهر نفسه بقوّة في بعض الأحداث، كما يشكّل مفتاحاً لتقديم الأحداث. وهذا السّرد موزّع على راويتين:

تطالعنا الراوية الأساسيّة الأولى لتقدّم لنا السّرديّات التي تتراوح بين التاريخيّ وبين الأسطوريّ وبين الفنّيّ الواقعيّ، وقد وُصِفَت داخل العمل بوصفها "الراوية الأولى"، لأنّها تشكّل المرتكز الأوّل في السّرد. بدت هذه الرّاوية، عند استعادتها لوعيها، عليمةً بأحداث وتفاصيل السرديّات كافّة؛ حضرت بدايةً بوصفها الجدّة التي يُنظر إليها على أنّها بعيدة عن الواقع اليوميّ ليس فقط بسبب مرضها، بل بسبب سنّها؛ كما أنّ سردها يأتي في وقتٍ سابقٍ على حاضر الأحداث، وهو ما يعزّز فكرة الاعتقاد بانفصالها عن الواقع الحاضر.

كذلك، قدّمت لنا سلسلةً من القصص عبر المحطّات التّاريخيّة التي كانت تعرف بكلّ تفاصيلها، إلى أن اتضح لاحقاً أنها مشاركة في أحداث بعضها باسم "زهرة". والمحطّات التّاريخيّة التي تضعها بين أيدينا على نحوٍ واضحٍ وصريح، ترد على شكل سلسلة مترابطة، كلّ منها يشكّل دائرة تدور حول واحدة من المآسي التي حلّت ببيروت، ودائريّتها تتجلّى أيضاً في التّحرّك بين نقطتين: تنطلق من نقطة الحاضر لترجع إلى نقطةٍ في الماضي ثمّ تعاود استدارتها نحو الحاضر؛ وما يربطها في هذا كلّه هو المكان وتحوّل الزّمن فيه.

أمّا الرّاوية الثانية، فهي التي تفتتح عمليّة السّرد، مع كمّ من التّساؤلات والحزن في رؤيتها للأمور المحيطة. إنّها شخصيّة "دنيا" التي يظهر أنّها محدودة المعرفة لكونها تنقل عن الراوية الأولى من جهة، أو تسرد حاضرها وسط تأزّم وضياع من جهة ثانية، لذا تتراوح وضعيّتها السرديّة بين تدنّي المعرفة وبين الدّرجة صفر في الرّواية. ولعلّ هذا ما يظهر في كونها راوية مشاركة تسعى إلى الكشف عن خفايا الظّواهر حولها، من دون القدرة على بلوغها فعليّاً. بالإضافة إلى أنّ يومياتها الحاضرة، أو الواقعة في الزّمن الرّاهن، تشكّل دوائر صغرى ضمن الإطار العامّ المتمثّل بـ "الحرب الكبرى"، وكأنّ هذه الأخيرة هي الدائرة الكبرى التي تطوّق الشّخصيّات والمكان في آن.

يبقى أن نشير إلى أنّ انتقال الرّواية بين هذين السردين، يتمّ ضمن إطار دائريّ كذلك، ليقوم بربط الحاضر بالماضي معاً، بحيث أنّ الجامع بينهما هو الأزمات والآلام التي وقعت فوق أرض بيروت... والدّوائر هذه تتسع أو تتقلّص تبعاً لبُعد الحدث الماضي عن حاضر الرواية أو قربه منه.

4. البنية الدائرية للسرد

بالانسجام مع ما سبق، نلاحظ إذاً أنّ السرد يتمّ ضمن دائرتين: الأولى تشكّل دائرة الحاضر المتمثّلة بمأساة الحرب الحاليّة التي وصفتها الكاتبة بأنّها "الحرب الكبرى؛ وتتشكّل من دوائر تتعلّق بيوميات الحرب مع شخصيّتي "دنيا" وجدتها بشكلٍ خاصّ، مع إظهار بعضٍ من الموقف تجاه تلك الأحداث والقصص.

أوّلاً، دائرة الماضي المتشكّلة من دوائر تاريخية متلاحقة محورها الشّخصيّات النّسائيّة الآتية: ميريم عام 140 ق.م – جوليا عام 551 م – هرمونيا عام 303 م – هيلينا 560 م – أفروديت (أسطورة لا ترتبط بعام محدّد) – علياء 1110 م – ليلي 1760 - ياسمين 1860 – تالا 1904 / 1916 – زهرة 1957 / 1978 – سلمى 1975 – ريم 1982 / 2020. وسرعان ما نكتشف أنّ هذه الدّوائر مرتبطة على نحوٍ واضح في معظمها بأحداث تاريخيّة جليّة ومعروفة وقعت فوق أرض بيروت، وهي أحداث تتشابه من حيث المأساة التي تحدثها، والآلام التي تنتج عنها، لكنّ دائريّتها تنبع من استعادة النّهوض والحياة ، ولو بعد حين. وحتّى الأحداث الأسطوريّة منها تصبّ في الخانة نفسها، نظراً إلى أنّها تتلبّس طبيعة النّزعة المتجسّدة في تراث هذه الأرض وتاريخها، ونزعة الفداء والانبعاث، أو النّزعة التّمّوزيّة.

ثانياً، دائرة الحاضر التي تجري تحت إطار "يوميات الحرب الكبرى"، الأمر الذي يجعلها تدور في إطار مأساة جديدة قد تختلف أو تتشابه مع الأحداث الواقعة في الماضي. إلّا أنّ حضور الشّخصيّات المشاركة في الأحداث، من زهرة إلى ريم، وصولاً إلى دنيا، وما يعنيه ذلك من استمراريّة تاريخيّة وحضاريّة وفكريّة واجتماعيّة، يجعلنا نكتشف أنّ الدائرة الحاضرة ليست غير جزء أو مرحلة من مراحل الدائرة الكبرى التي تضمّ المحطّات التّاريخيّة من الماضي البعيد وصولاً إلى هذه الحرب، وربّما لن تقف عندها لأنّ ذلك قدر بيروت.

يمكن للمتعمّق أنّ يلاحظ أنّ تلك الدوائر لم تكّن مقفلةً، بل تتميّز بالانفتاح المستمرّ على غدٍ منشود ومحتوم؛ كما أنّ الانتقال بين الدائرتين لم يكن مقفلاً، إذ أنّه يشمل مراحل متباعدة لكنّها متشابهة كما ذكرنا آنفاً، ما يجعل هذا التّاريخ واحداً ومستمرّاً؛ وبالتّالي فإنّ بنية السّرد كانت أقرب إلى الشكل اللولبي المفتوح، وكأنّ خوض الآلام والمآسي ثمّ النّهوض منها إلى غدٍ أفضل أمر متواصل لا يتوقّف عند مرحلة، كما لا يمكن أن تشكّل أيّ مأساة منها حدثاً نهائيّاً، بل مدخلاً لنهوضٍ مستمرّ...

كلمة أخيرة

قد لا تكون هذه القراءة العاجلة نظرةً وافيةً أو كافيةً في رواية "إرث بيريت"، لكنّها قدّمت لنا مع ذلك رؤية واضحة إلى بنيتها ومضمونها، وتبقى هذه القراءة وهذه الرّواية مفتوحتين على نظرات أو تأويلات متنوّعة ومختلفة، تبعاً إلى زاوية الرّؤية أو إلى التأنّي في تفاصيل العمل. لكن ما يمكننا قوله إنّ هذه الرّواية من الأعمال الأدبيّة الاستثنائيّة في أدبنا المعاصر، لكونها تنطلق من حدث عاصره زمن كتابتها، وهو لذلك حاول أن يقوم بعمليّة تساؤلٍ وكشف عمّا يدور حولنا في تلك الحرب ومآسيها.

الرّواية يربط بين أجزائها عاملان: الأول العامل الجغرافيّ ـــــ الحضاريّ المتمثّل ببيروت أرضاً وتاريخاً وتراثاً ثقافيّاً ــــــ حضاريّاً، وهو ما قد يشكّل بوابةً لنقدٍ أدبيّ جغرافيّ أو بيئيّ أو مكانيّ... وهو ما نفتقده في أدبنا العربيّ اللّسان. أمّا العامل الثّاني فيبدو من خلال "وراثة" البطولة النسائيّة لسرديّات المحطّات التّاريخيّة، ما يجعل من إطار الشّخصيّات فيها عملاً فريداً لا يقع ضمن إطار الوافد الغربيّ "النّسويّ" البتّة، إلّا أنّه يندرج ضمن إطار السّرد النّسائيّ الحامل للهمّ المجتمعيّ العامّ، ما يعزّز النّزعة الأموميّة فيها، ولعلّ هذا ما يحضّنا على اقتراح مصطلح (الأدب الأموميّ) باعتباره توصيفاً مناسباً لهذا العمل، وكذلك لأعمال أخرى تملك الهاجس نفسه، وتحمل بطولةً نسائيّة مشابهة.

ومهما يكن من أمر ذلك، فإنّنا أمام رواية فريدة في أدبنا عموماً، والمعاصر منه خصوصاً، لأنّها عمل رؤيويّ ونوعيّ على المستوى الفنّي وعلى مستوى الطّرح؛ وهي لذلك تستحق الكثير من الوقوف والقراءة والتحليل والتعمّق، ما يجعلها تحثّ القارئ على تغيير واقعه نحو الأفضل، عملاً بقول سارتر المشهور: "ليس من المهم أن يعبّر الأديب عمّا يريده، بالأسلوب الذي يـبتغيه، لكنّ الأوجب أن يكتب لجمهور تقوده الحريّة إلى التغيير الشامل نحو الأفضل".